工作动态

时间:2024-10-28

发布单位:

近日,虹口区地方志办公室与中国证券博物馆、学林出版社在浦江饭店联合举办讲座,邀请港口史专家茅伯科老师讲述民国初期的上海港发展历史。

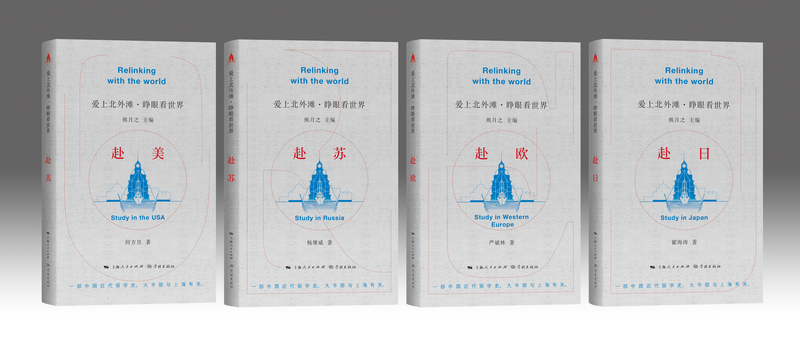

此次讲座内容与今年2月区方志办策划推出的《爱上北外滩·睁眼看世界》丛书密切关联,这套书从赴欧、赴日、赴美、赴苏四个方面,对百年前从上海虹口北外滩出发的一批批仁人志士的事迹进行深入发掘和系统研究梳理。作为丛书的特约审读,茅老师聚焦研究“为什么上海港在民国初期会成为睁眼看世界的门户”“当时的国际客运是如何运作的?”,并以此为中心展开分享。

茅老师首先回顾了上海港的两个重要发展阶段。19世纪60、70年代,上海逐步成为中国的航运中心,这一地位的确立,得益于北方沿海和长江主要口岸的开放,轮船运输的兴起,以及1863年上海与欧洲开始的直达运输。辛亥革命后,由于航道条件改善、集疏运系统发展、临港产业崛起及新文化浪潮的推动,上海进一步成长为国际贸易大港。

随后,茅老师转向了上海港的国际客运运作。他详细介绍了国际客运轮船公司、上海港国际客运泊位分布以及赴法勤工俭学出发地点。当时,国际客运发展甚快,从上海直达伦敦、马赛、汉堡、新加坡、旧金山、神户等地的航线,都有定期客轮。同时,上海港码头建设也不断发展,有三个国际客运泊位:一是从苏州河至提篮桥沿江的日本邮船会社中央码头、英商公和祥码头、日本邮船会社汇山码头、南满洲铁道株式会社黄浦码头,二是吴淞口锚地,三是黄浦江虹口段10个江中浮筒泊位。与之相适应,这一时期,青年才俊们从上海港出发,远赴海外求学,寻求救国图强之道。

在互动环节,茅老师回答了听众关于当时最大游轮的停靠港口、招商局的国际客运航线等问题。茅老师的精彩讲述让现场观众对上海港的历史有了更深入的了解,他强调在保持民族文化自信的基础上,我们不应排斥先进的外来文化,正是这种文化交融,才有了今天海纳百川的上海。

虹口区地方志办公室主任苏丽、上海市地方志办公室二级调研员沈思睿、中国证券博物馆副馆长金星出席活动。

摄影 方忠麟 徐荣耀

文章转载自“中证博发布”微信公众号