工作动态

时间:2024-07-01

发布单位:

1988年6月11日,中国共产党的一位卓越领导人,被誉为"久经考验的共产主义战士、无产阶级革命家"的刘晓同志,不幸逝世。6月29日在北京举行了遗体告别仪式。我作为麦伦中学(继光中学前身)校友专程去京,代表母校赠挽联:"忆往年广宇沉沦听惊雷,看今朝故园桃李起栋才。"前句是借引鲁迅的诗,以他在黑暗长夜中,仰望中国革命必胜的豪情,来寄托我们对刘晓同志和对中国共产党,爱护、培育我们的感激之情。

回溯历史的记录,刘晓同志是1937年5月从延安动身,由党中央派遣来上海,担负重建党的组织和领导抗日救亡群众运动的重任。行前,党的领导人张闻天、毛泽东、刘少奇都和他作了恳谈,对如何在上海贯彻党确定的正确路线、方针政策,作了嘱咐。刘晓化名林庚汉到达上海。七七事变前夕,周恩来同志在上庐山前在上海又对他作了工作指示。和刘晓同来上海的,是他的夫人张毅,她原是一位从上海去延安参加革命的学生。1937年11月,继党领导上海的抗日群众运动后,以刘晓为书记的中共江苏省委成立。上海的抗日民族统一战线工作、文化工作、各界群众工作,围绕抗战,更蓬勃的发展起来。

沈体兰

林庚汉(刘晓)

1937年10月,我作为麦伦高三的学生,参加了党领导的"上海学生界救亡协会",和曹厚德(毅风)同学代表麦伦学生自治会并担任学协的干事。到1938年上半年间,在沈体兰校长热情支持下,学生自治会开展了多种宣传教育活动。我们饥渴地阅读并介绍新出版的《西行漫记》一书。它使大家第一次全面具体地了解到中国共产党和工农红军的真实面貌。美国作家斯诺在书中记述了1936年在西北革命根据地任红军政治部主任的刘晓,陪他参观红军中的政治教育活动,并当翻译的情况。斯诺对他的印象是:"刘晓是我在红军中遇到的思想最一本正经,工作最刻苦努力的青年之一。他是个极其认真的二十五岁的青年,面容清秀聪明,态度极其温和谦恭,彬彬有礼。我感觉到他内心中对自己同红军的关系极为自豪。他对共产主义有一种宗教式狂热的纯粹感情。"刘晓1924年从湖南到上海,在上海政治大学学习,从事反帝反封建的活动,加入了中国共产党。他在县委、省委工作。后来转去福建省委和红军中工作,参加了长征。

1938年秋季学期,化名林庚汉的刘晓,由爱国人士聚餐会中的中共文委负责人王任叔介绍给从事教育界救亡工作的沈体兰校长,到有光荣爱国传统的麦伦中学任教。当时学校迁在武定路。此前,我已毕业并加入了中国共产党。由比我低一级(39届)的朱育勤同学继续任学协的代表并任常委。我和他仍保持着密切的联系。他兴奋地告诉我,学校里请来了一位很进步的林老师,在课堂上讲的是抗战形势和毛泽东的新著《论持久战》。他还经常生动地介绍红军的情况和长征的故事,自称曾被红军俘虏过,所以有亲历的体会。

刘晓同志在高中三个年级(39、40、41届)任课,还担任高一的级任。同学们记得的是:他教"世界史",分析了马克思主义的思想来源和时代背景,描述了巴黎公社、第一国际和十月革命。唱男高音的王家祥同学,听了先生讲解"国际歌"的产生后,引吭高歌原已学会的"国际歌"来,这事使大家难以忘怀。刘晓教"公民课",讲的是新三民主义、抗日民族统一战线。在高一的"国文课"上,以当时抗战的报告文学作补充教材,介绍八路军的战绩等。他知识渊博,还因为他尊重人、平等待人、态度谦和,大家喜欢向他提问,下课后还上前围住他请教。他还担任了高一班读书会的指导,在参加热烈的研讨中,启迪大家去追求真理。

刘晓同志很重视在上海大中学校的学生中建立党组织,培养党的青年干部。1939年1月间,他亲自和领导教会学校党的工作的陈修良同志,主持了一次支部书记训练班。这次,是在青年会中学党支书丁景唐家中召开的。参加的还有麦伦中学、清心男中、上海医学院的几位党员,他们事先并不知情。麦伦的朱育勤,经我介绍在1938年11月入党,上级领导人就通知他去参加这次训练班。朱育勤回忆,他忽然见到了林庚汉老师,不禁叫了一声林先生!刘晓在会后就关照他,要他保守秘密。

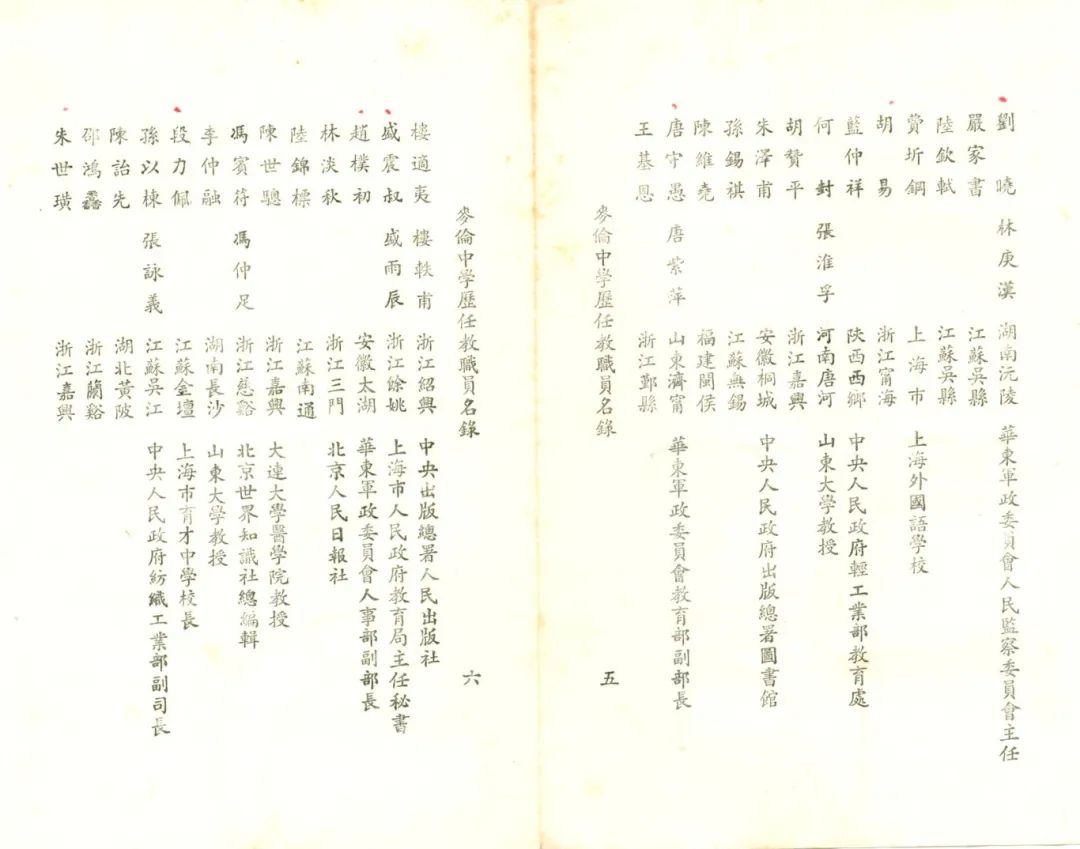

麦伦中学历任教职员名录

左一为林庚汉

(虹口区档案馆馆藏)

刘晓上了两次课,他用对比的方式讲了党总结的历史经验教训,尤其是"左"倾路线给党和革命事业造成的严重损失;根据党中央的正确路线,阐明了中国社会的性质、革命在现阶段的任务、动力和对象;党的抗日民族统一战线的敌占区的工作方针。此后,陈修良同志又讲了两次关于党的性质、宗旨以及党支部的任务、支部书记的职责、工作方法等等。经过刘晓同志等深入浅出的讲解,使学员们受到一次深刻的党史、党建的教育,政治觉悟有了较大的提高。在会后,麦伦的学生党支部就建立了。从此,麦伦的党建启动了,发展着,成为团结引导同学共同前进的核心力量。我是在1942年秋进入淮南抗日民主根据地,参加中共江苏省委办的上海干部训练班,见到刘晓同志的。在一百多位上海青年干部学员中,有许多是学生界的同志。刘晓同志向我们作抗战以来上海工作基本经验的总结报告,开拓了我们的视野。他还要求我们每一个人都总结好自己担负的工作。在训练班的集体生活中,他经常亲切地和我们交谈。他了解我在麦伦中学的成长和此后工作的情况。记得我曾问他对斯诺的看法,他对斯诺的为人和报导所起的作用和价值,作了评价。

麦伦学生成长为建设祖国的人才,是刘晓同志的殷切期望。40届蒋孝义同学等走上学习农业科学,倡导农业现代化的道路,是来自刘晓的引导。蒋孝义回忆说:"刘晓对同学们说,中国是一个以农立国的大国,现在农业破产,经济萧条,百废待举,但将来的中国必须振兴农业,希望毕业的同学有人能去学农业。刘晓还比较了外国人办的金陵大学农学院、国民党政府办的中央大学农学院和私立的南通农学院等,盼望同学能获得真才实学,并和农民打成一片。我们受到教育,毕业后我和同班的沈校长的二个妹妹,沈泓、沈潜,还有沈校长的外甥王加珍四人都考取了在上海的南通农学院。尽管我的父亲要我学医,我也没接受。我们在南通毕业后,从事农业科学的教学和实验。抗日胜利后,我在黄炎培先生支持下,在浦东川沙家乡创办了一所'新中国高级农业学校'。但解放前夕被国民党当局解散。解放后,我又在安徽农学院任副院长和国营农场场长,实现了我的愿望。"

上海代表团出席第一届新政协会议

前排右一沈体兰,居中刘晓

刘晓同志1938年到1939年在麦伦任教时,住在离学校不太远的爱文义路(今北京西路)1560号,一座楼房的二楼亭子间。有些同学曾去访问过,如39级朱育勤和陈炳鄂、40级郭栋材、41级侯忠澍、蓝天福(田方)、施宜、钱存学等等。刘晓热情地接待了他们,还介绍了林师母。解放以后,同学们才知道林先生就是刘晓,几个校友再访北京的刘晓家时,张毅同志还记得他们的姓名,并风趣地说:"你们的作文本还是我批改的呢!"39届叶源朝(叶水夫)同学,每年春节总要到刘晓同志家去拜年,以感谢恩师。施宜同学回忆说:"1962年,任苏联大使的刘晓同志回国了,我正去北京开会,就写了一封信去问候他。他竟亲自到我住的旅馆中来看我。"

在陈炳鄂同学珍藏的留言册中,有刘晓同志的题词:"以战斗的精神去追求真理!"。五十年代,陈炳鄂在上海市纺管局工作,请去苏联访问的纺织工会主席汤桂芬,带一张照片给刘晓同志并向他问好(怕他记不起来)。汤桂芬回来时,带来了一张回赠的刘晓夫妇合影,他很激动。

作者简介:陈一鸣(1920—2014),1934—1938年在麦伦中学求学,1938年7月加入中国共产党。

供 稿:陈一心