工作动态

时间:2024-05-23

发布单位:

点击蓝字,关注我们......

地方志,作为记录地方历史和文化的重要文献,是中华文明的瑰宝。地方志的价值不仅在于其历史的记录,更在于其对现实的启示和对未来的展望。

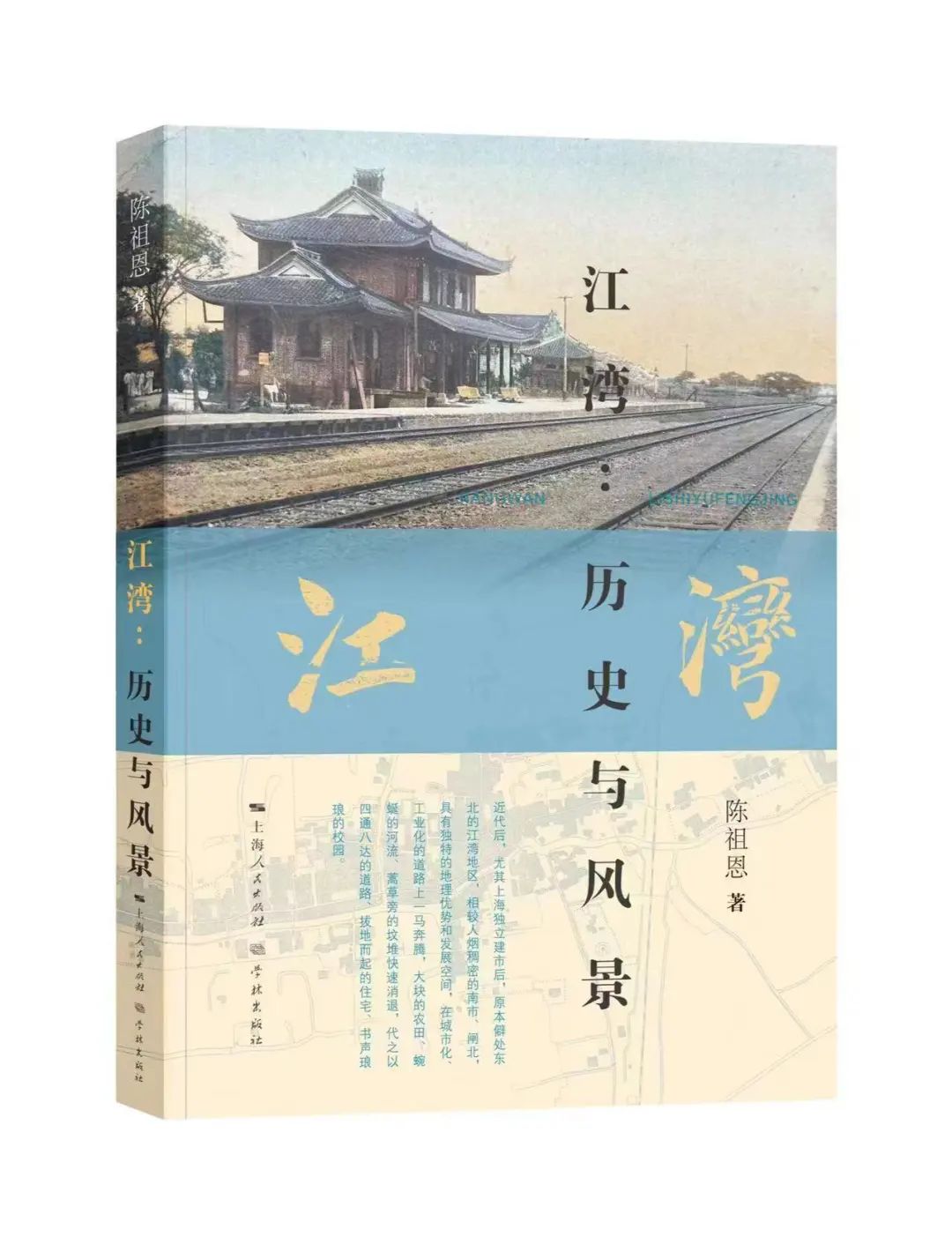

2024年是贯彻落实《上海市建设习近平文化思想最佳实践地行动方案》的第一年。以红色文化为引领,用好红色资源、赓续红色血脉,传播好海派文化和江南文化,是地方志工作者重要使命任务。如何将历史文脉的传承与大众文化服务有机结合,虹口区方志办策划的地情读物《江湾:历史与风景》是一个探索。

江湾作为上海市中心城区北部的一块宝地,承载着深厚的历史底蕴和丰厚的文化内涵。由东华大学教授、上海社会科学院历史研究所特约研究员陈祖恩先生撰写的《江湾:历史与风景》,不仅是对江湾历史的一次全面梳理,也是对江湾政治的一次深度挖掘,更是对江湾文化的一次深情的颂扬。这本图文俱佳、兼具原创性、学术性、可读性的精品佳作,更加彰显虹口文化三地历史底蕴,也将成为研究江湾历史和文化的一个重要参考书籍、以及普及地方文化知识的优秀读物。该书序言如下。

序言

陈祖恩

江湾是上海的富庶之乡,民风淳朴,物产富饶,距都市20余里,“其水自吴淞江屈曲入虬江,因曰江湾”,别号小桃源。千万亩田野,平坦畅茂,一丛一丛的青翠树林,与流水相映,令人意味其美。近代后,尤其上海独立建市后,原本僻处东北的江湾地区,相较人烟稠密的南市、闸北,具有独特的地理优势和发展空间,在城市化、工业化的道路上一马奔腾,大块的农田、蜿蜒的河流、蒿草旁的坟堆快速消退,代之以四通八达的道路、拔地而起的住宅、书声琅琅的校园。

1928年,上海特别市设立江湾区,大大扩大江湾的范围。所谓小江湾(镇)、大江湾(区)之说,赋予江湾新的意义。就地域概念来说,上海除了公共租界、法租界以外,还有华界,即所谓“两界三方”。但是,旧时的华界主要是南市与闸北,江湾是华界的新兴区域,更是“大上海计划”市中心所在地。实施“大上海计划”,其核心是在租界的外围重建华界新都市,与外国列强势力抗衡,意图将上海建设成一个内联全国,外通四海,能“取租界而代之”的大都市,可以说,面目一新的江湾是华界之荣光,大上海之精粹。

作为上海地情的乡土教育,江湾的淞沪铁路、江湾医院、叶家花园、万国体育场、虬江码头以及“大上海计划”等,均是近代上海历史的重大事件,而教育空气之浓厚,在上海郊外的区域里,更值得关注。当居民仅1131户时,小学已有4所之多,以全国小学教育比较,已为不少。1921年复旦大学自徐家汇迁来后,江湾迅速成为教育新区,大学有复旦、劳动、持志、法科,中学有立达、复旦实验、南洋商科、南洋女英专等。

随着淞沪铁路南北贯通,走马塘更东西绕行,市面为之振兴。近有江湾跑马场(又称万国体育场),赛马之季,颇足轰动全市,是时江湾道上,车马络绎,尤胜春明龙华道。清末民初,龙华寺院,江湾田野,成为上海郊游的著名风景。

江湾也是英勇慷慨之地。1932年一·二八事变,江湾成为日军攻击的战略重点。十九路军以江湾为全军据点,屡经激战,全成焦土。1937年八一三淞沪抗战,战局重心依然是江湾,中国军队将士浴血苦战,周围的村落,都变成一堆堆的废墟烬土。但是,江湾的每一个地名,都永远不可磨灭。从背负笠帽的十九路军英俊姿形,到英勇献躯的中国军队将士,他们在江湾的土地上,伴着云天与草野长眠。同时,英雄的江湾民众,在村庄全毁的惨状下,英勇助战,以大无畏的精神抵抗侵略。战后,自发建立“一二八忠烈墓”和“无名英雄墓”,让中华民族的爱国精神永远发扬。

江湾,从田野小镇到繁华都市之重要区域,世事沧桑,见证上海近代的历史。本书的资料来源当时报刊、书籍、调查报告等,时有史料的海派味,文字的土泥味迎面而来,也许能让人领悟何以江湾的历史文化之味。

往期回顾: