工作动态

时间:2024-06-03

发布单位:

溧阳路,原名狄思威路,一条幽静的林荫道。1947年,祖籍吴县的海上文人陆澹安迁居于此,直至1980年离世,时间达33年。溧阳路1219号,是陆澹安居住、著述之处,也是旧雨新知以此为节点、联络联系的一个特别标签,甚至无意中,成了陆澹安与海外汉学家书信来往、学术交流的平台。山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。小小的溧阳路藏龙卧虎,陆澹安,就是大隐隐于市的一位。

陆澹安年少时,曾学于吴江孙警僧,孙师善治桐城古文辞,授以衣钵。由此,陆澹安甚悉桐城心法,将“义理、考据、辞章”三者打通,熟门熟路于诸子、经史、碑刻等研究领域,并以撰写旧体小说为乐。同时,陆澹安身居沪上,得海上风气之先,手法娴熟地涉猎于侦探小说、弹词改编、戏曲创作、电影创作等市民文化领地,以斩获颇丰而为人津津乐道。陆澹安打通了新旧、古今、中西、雅俗的文化界定,将中华优秀传统文化在上海这片土地上,以市民喜闻乐见的成效,创造性地完成了转化。海派文化之滥觞,陆澹安是不可忽略的重要一员。

2024年5月29日,由文化部中国篆刻艺术研究院研究员陆康主编的《海上文人陆澹安》在朱屺瞻艺术馆首发。该书由上海辞书出版社出版发行。上海市档案馆原副馆长、研究馆员邢建榕为该书作序言,全文如下。

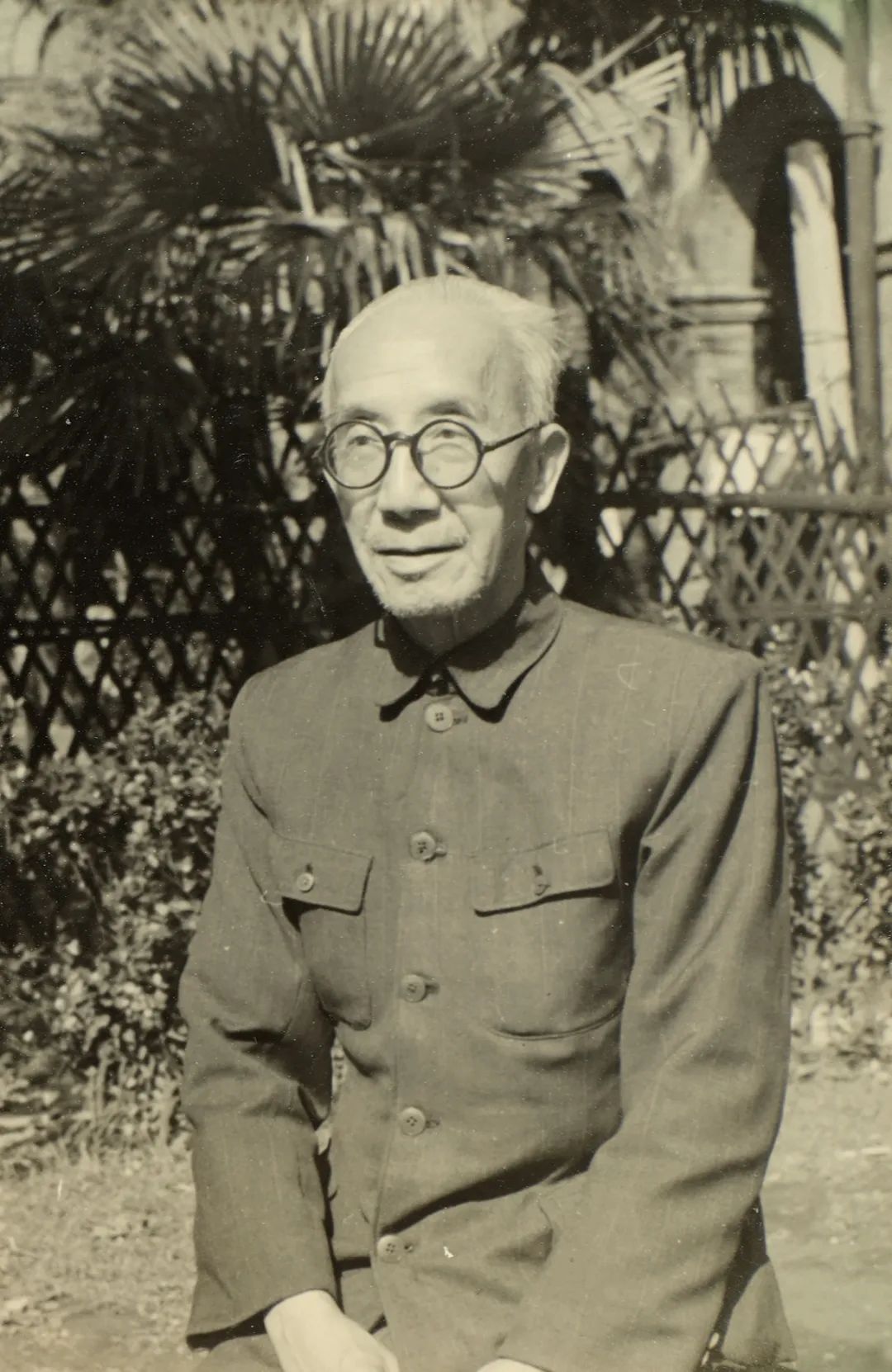

1966年,陆澹安在溧阳路1219号家门口留影,小照中可见花园篱笆。时年,陆澹安73岁

序言

邢建榕

陆澹安的名字,我既陌生又熟悉,陌生是对他的生平和为人鲜有了解,熟悉也不过是在阅读民国文化史中隐约可见,特别是论及鸳鸯蝴蝶派时,陆澹安被视为代表人物之一。

前段时间,承蒙上海市虹口区有关部门邀请,为《海上文人陆澹安》史料汇编写一篇序言,我感觉难以承担重任,再三推辞却不得;陆澹安文孙陆康先生是我尊敬的文化名家,也予以鼓励,好在史料已初步编就,内容丰富,于自己是一次学习机会,乃勉为其难草成此文,惟深恐有负雅意矣。

《海上文人陆澹安》,以家住溧阳路、心醉笔墨间分为上下两编,从生平、交谊、论学、说文、谈艺等不同视角展示了陆澹安这位海派文坛多面手的一生。

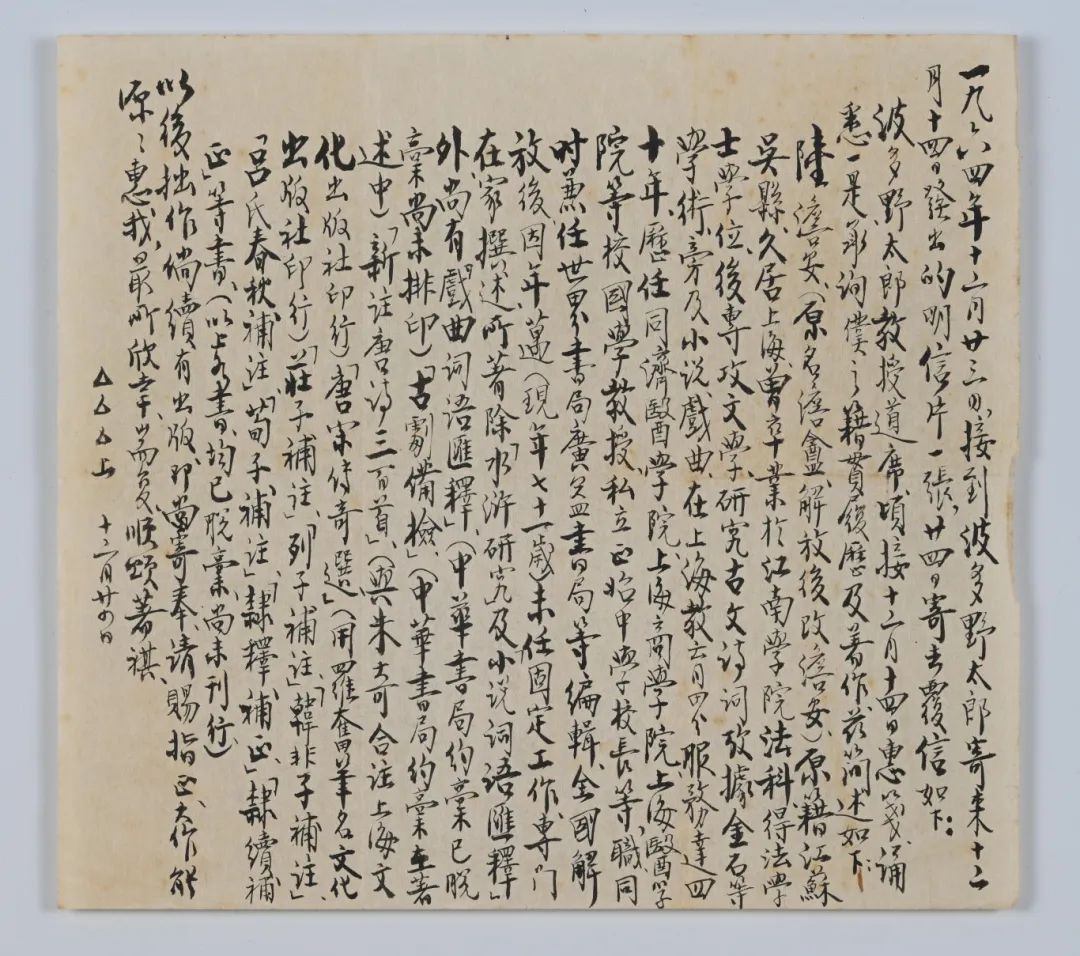

1964年12月24日,陆澹安应日本学者波多野太郎之请,写下自己的简历和著述情况:

陆澹安(原名澹盦 ,解放后改澹安),原籍江苏吴县,久居上海,曾卒业于江南学院法科,得法学士学位,后专攻文学,研究古文、诗词、考据、金石等学术,旁及小说、戏曲。在上海教育界服务达四十年,历任同济医学院、上海商学院、上海医学院等校国学教授,私立正始中学校长等职,同时兼任世界书局、广益书局等编辑。全国解放后因年迈(现年七十一岁),未任固定工作,专门在家撰述,所著除《水浒研究》及《小说词语汇释》外,尚有《戏曲词语汇释》(中华书局约稿,已脱稿,尚未排印)、《古剧备检》(中华书局约稿,在著述中)、《新注唐诗三百首》(与朱大可合注,上海文化出版社印行)、《唐宋传奇选》(用罗奋笔名,文化出版社印行)、《庄子补注》、《列子补注》、《韩非子补注》、《吕氏春秋补注》、《荀子补注》、《隶释补正》、《隶续补正》等书(以上各书均已脱稿,尚未刊行)。

1964年12月24日,陆澹安给波多野太郎的函稿

这份简历虽不完整,相比他的实际经历,显得过于简单,但也基本涵盖了陆澹安多彩多姿、多才多艺的一生,伴随了旧式文人向新式文人转型、民国文人向新中国知识分子转型的过程,折射出独特的政治历史和文化生态。

陆澹安,1894年( 清光绪二十年)7月出生于上海大东门外咸瓜街寓所。原名衍文,字剑寒,号澹盦,后改澹庵,再改澹安,因陆氏家族世居苏州洞庭山莫厘峰下,有明志堂,故取诸葛武侯“淡泊以明志”之意。曾用笔名何心、江东陆郎、陆郎、罗奋、绿芳红蕤楼主、红情绿意楼主等。

陆澹安肄业沪南民立中学,自幼卓有才情,作文深得老师赏识,曾和同学周瘦鹃、顾德明分列三甲。1915年,陆澹安考入江南学院法科,他后来写作“李飞侦探案”侦探小说系列,与其就读的法律专业有很大关系,深受广大读者喜爱。据说他也是近代唯一真正读过大学法科的侦探小说家。当年有一篇弹词开篇,专门弹唱鸳鸯蝴蝶派各家特长,“陆澹安、程小青,侦探小说颇有名”。

陆澹安历经两大时代转型。在陆澹安青少年求学时期,恰逢辛亥鼎革,晚清转为民国共和制,其时科举已废,但影响尚存,他自幼年始即受私塾训练,具有扎实国学功底,又不乏新式思潮和科学教育,因此在他身上,传统文化与新潮思想兼而有之。他就读的民立中学,即为一所开放性学校,中西兼顾,除一些传统课程如历史、国文、经学、论说外,英文、几何、算学、物理都是必修课,中西文化兼收并蓄,对其后来从事的文化活动颇有影响。

陆澹安教、编、导、研、写俱能,兴趣爱好广泛,小说新剧、诗词歌赋、书法篆刻、文虎征射,似乎无所不通,而且成果斐然。除在教育界执教多年外,同时兼任多家书局、报刊和通讯社编辑记者,还和友人一起创办了中华电影公司、中华电影学校和新华电影公司等。1915 年,他22岁时便加入了著名的南社。

在上海这座新文化和商业都市,陆澹安触类旁通,以俗文学创作维持生计。一则上海居,大不易,正如他自称的“年来困衣食,至以说部自活”,1935年改编张恨水小说《啼笑因缘》为弹词剧本,在自序中也说:“旋困衣食,恃粥文自活,卒卒终岁,读书之日愈少,学植荒落,靡有晋益。”

二则上海承袭开埠以来经济文化之发达,市民休闲娱乐之所需,在新文化运动的大范畴之内,各路人马各擅胜场,市民百姓各取所需,此文化氛围使然也。史量才主办的《申报》等严肃性大报,和陆澹安主编的《金钢钻报》等娱乐性小报,井水不犯河水,现实主义新文学与民国都市言情、黑幕、侦探小说等也桥归桥、路归路,后者从发行量上来讲,甚至凌驾于前者之上,反映了上海都市文化中大众化、通俗化、商业化的一面,通俗文学也是中国现代文学的重要成分。

三则陆澹安具有那个年代民国文人特有的才情和欢娱,更兼有乐天下人之志。诚如他在改编《啼笑因缘》时所说,“事固无益,不必为,然能乐我,乐天下人,是亦足矣”。也就是说,像他那样从事影戏、弹词、小说等创作,不仅出于市场的流行,也与其自身兴趣爱好和特长有关。

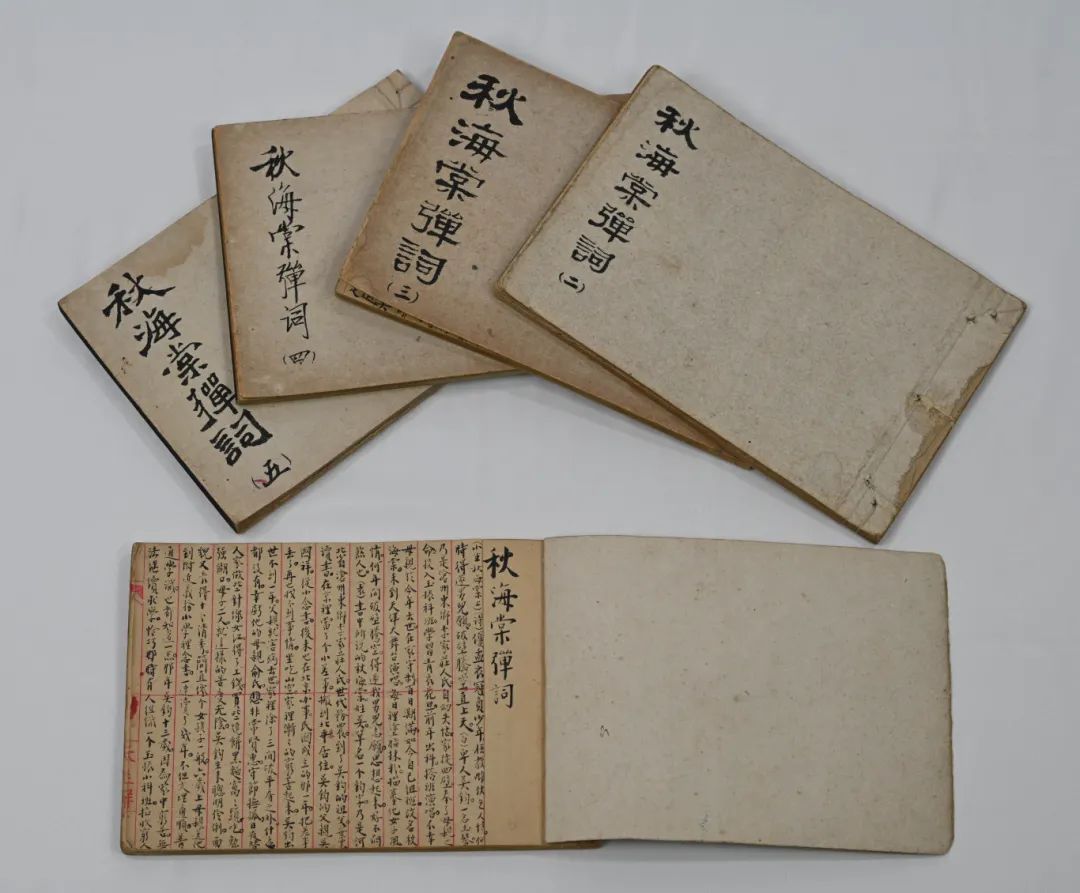

十里洋场的上海,灯红酒绿,莺歌燕舞,造就发达的近代上海新兴文化市场,如游乐场、影戏、无线电等多种娱乐形式流行,市民的文化娱乐生活日趋多样化,甚至变得更为日常和家常,陆澹安以己之长,如鱼得水,成为俗文学创作的一员干将,是上海都市化进程和自身文化张力的体现。他喜欢观看美国警匪悬疑电影,便将观影体验译写为“影戏小说”,在报纸上连载或出版;作为一位资深评弹爱好者,又对现代城市气质有着相当把握,由他改写的《啼笑因缘》《秋海棠》弹词,首次以现代小说题材作为改编对象,在市民群体中引起巨大反响,风行一时。

《秋海棠》弹词手稿

这些现象,足以反映上海都市文化生态的开放包容性,也可以看出像陆澹安这样的文人,以其独特的资源禀赋,在当年的上海如鱼得水,所谓海纳百川、大气谦和,其实由来有自。

陆澹安涉猎广泛,举凡小说、影戏、戏曲、弹词、传奇以及先秦诸子、金石碑版都有所研究。本书“交谊”中,选入了和陆澹安书信往来的三十人,不仅有通俗文学圈的好友,还有学术圈的同道,如朱大可、陈汝衡、聂绀弩、何满子、赵景深等人,显见陆澹安交游之广阔,在学术研究和文学创作界均有很大影响。

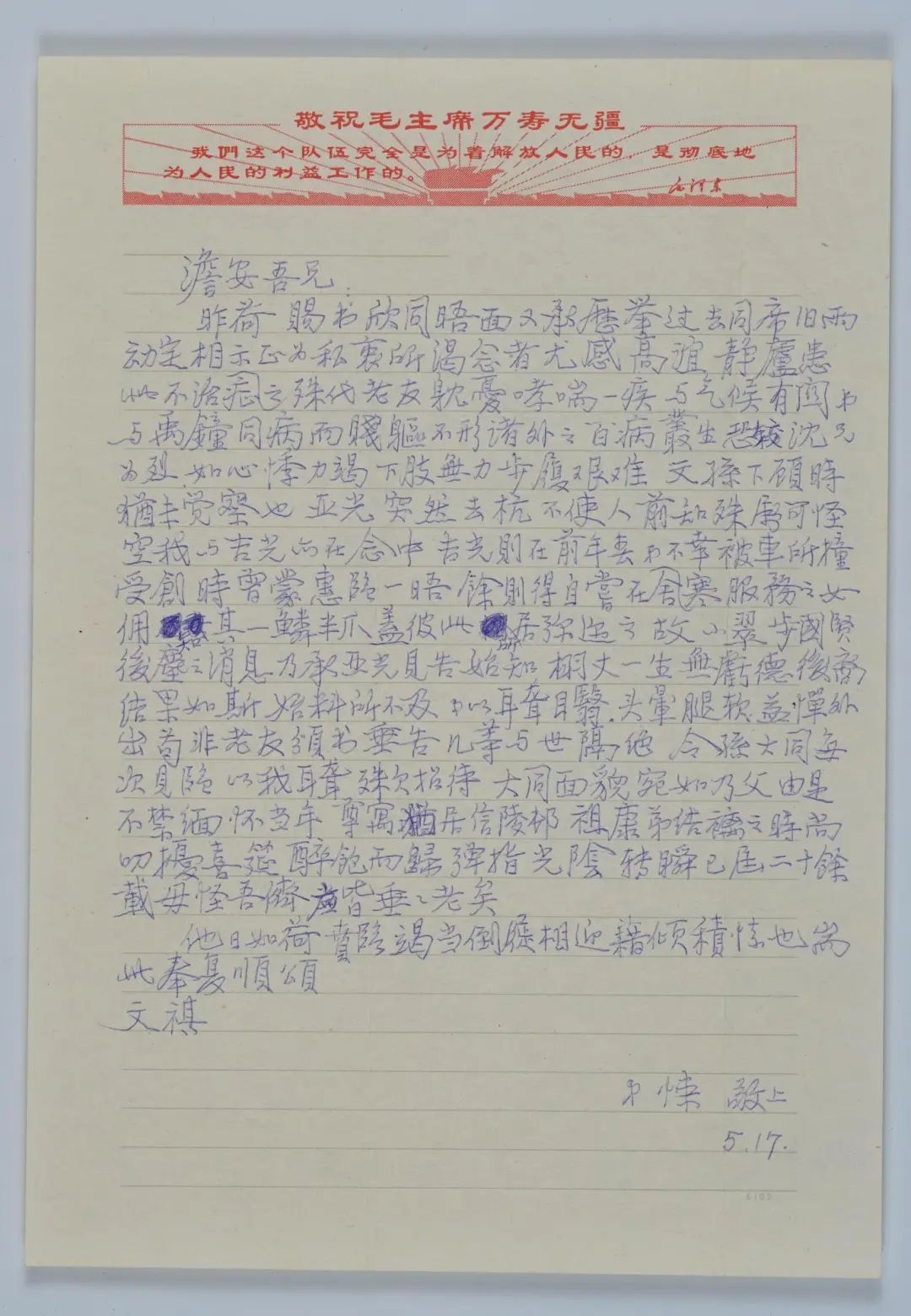

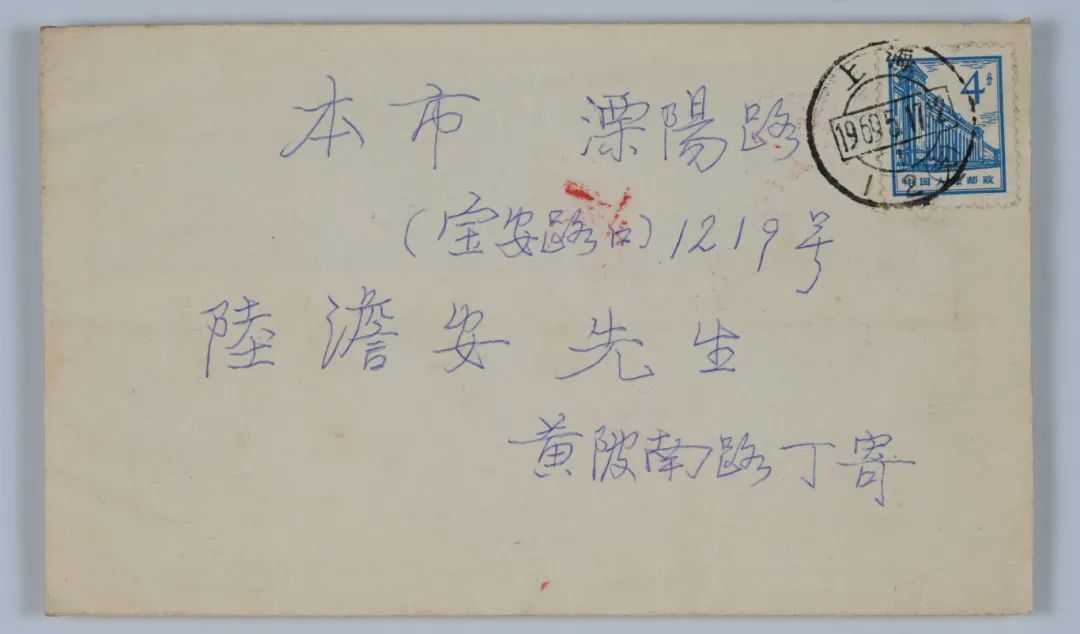

前不久上海刘海粟美术馆举办了《慕琴生涯:丁悚诞辰一百三十周年文献艺术展》,内容丰富,有不少难得一见的当年美术界人士活动照片,颇能想见当年的文坛风骚。陆澹安与丁悚同为民国海上文化圈闻人,在本书中也收录有他们的来往信札,比起以漫画家出名的丁悚偏向视觉艺术的方面,陆澹安则以通俗文学创作而享誉沪上。

1969年5月17日,丁悚给陆澹安的函

陆澹安的朋友圈大多为旧式文人,他们有深厚的国学和文学底蕴,浑身上下都带着传统文人的特点,但颇能适应中西文化融合的上海城市生活,从事新式文人如教师、记者、编辑、律师、医生等职业,为谋生计,也为适应市民文化生活之所需,热衷于通俗文学创作,而且成果斐然。

苏锡常扬人文底蕴深厚、生活相对富足,陆澹安和许多文人大多来自这一地区。江南文化流淌于骨子里的基因,养成相似的名士习气、生活方式和审美情趣,这是他们能够诗酒唱和、鸿雁往还的基础。因此,他们具有共同或相似的交往圈、话语权和交流话题,即使没有亲缘关系,在当年的上海,乡缘和地缘也是他们维系关系、拓展人脉的纽带,形成了一个自然而然、自得其乐的文化生态圈。陆澹安与他的朋友们活跃的社会文化活动,可看作研究当年海派文化的重要楔子。

1949年,56岁的陆澹安面临着人生的第二场转型。新中国成立,原本长期生活于国统区的旧文人,政治上面临巨大的转向,在耳目一新的生活面前,很多人难以适应,思想上不免迷惘,落笔创作,研究著述,一时无所适从。

百废待兴,新生的政权为稳定社会人心,恢复国民经济,充分发挥广大知识分子参与新中国建设的积极性,在对知识分子进行思想改造的同时,也积极帮助生活困难的知识分子安置就业,或救济生活,1953年上海设立文史馆,将一些学有专长、生活困难的文史老人安置其中,按月发放较为丰厚的津贴。但据说因名额有限,陆澹安谦让婉拒了。他根本想不到的是,他的无党无派和无组织无单位,以及或许有点用处的海外关系,使他能够相对安然地度过后来的动荡岁月,这比起他的不少老友要幸运得多。

在经济困窘、思想改造的双重压力下,陆澹安审时度势,及时转换笔耕方向,从俗文学创作过渡到学术研究和经典改写。从新中国成立后到“文革”前,短短的十多年内,他勤于笔耕,硕果累累,将以前积累的资料、稿件,重新予以整理修订,如《汉碑通假异体例释》《诸子末议》《隶释补正》《隶续补正》《古剧备检》《小说词语汇释》等,都是在那段时间完成出版的。

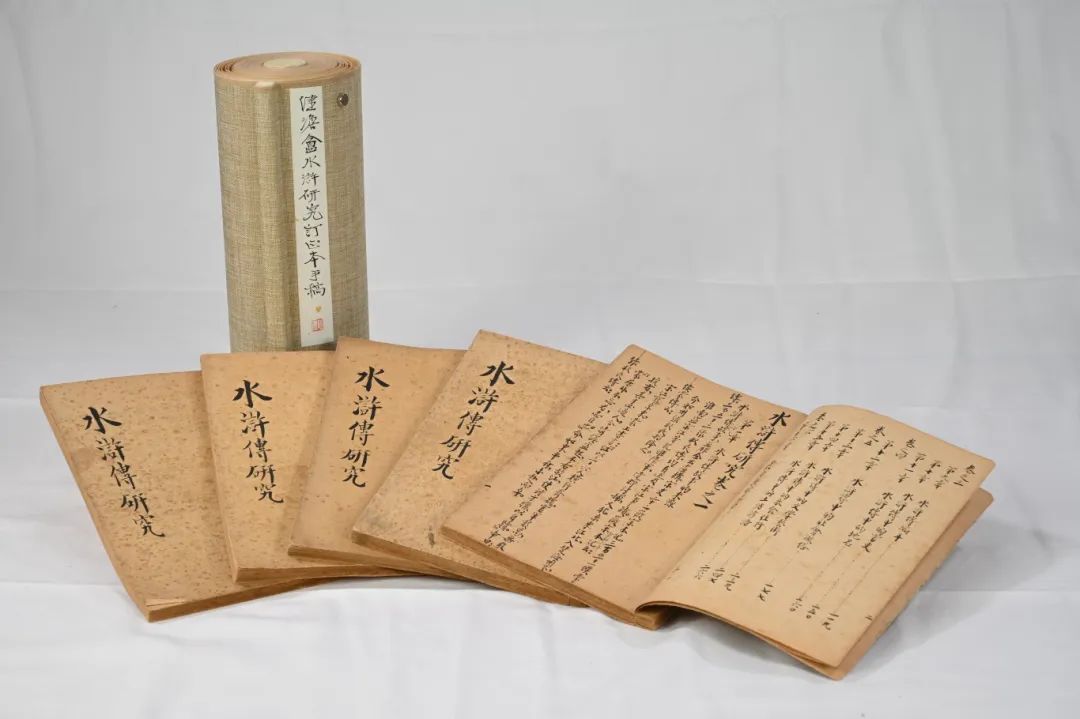

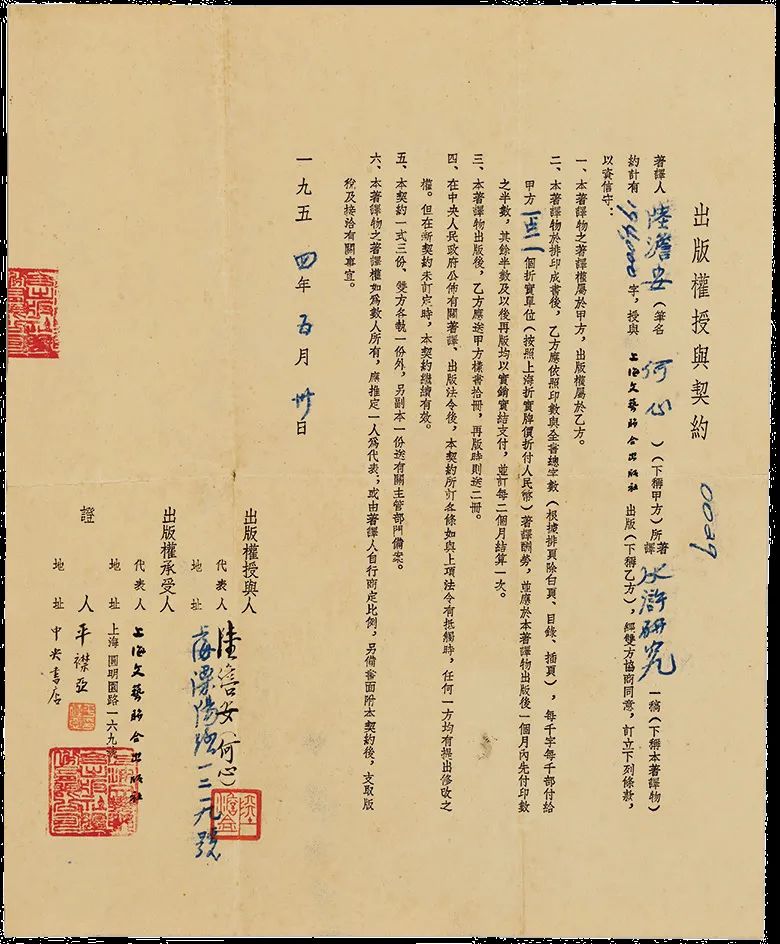

1954年出版《水浒研究》,改编了大量传统小说为白话读本,如唐宋传奇、元曲故事、聊斋故事等,既保持原著精华,也适当进行增删改写,使其更适合当时的阅读语境。

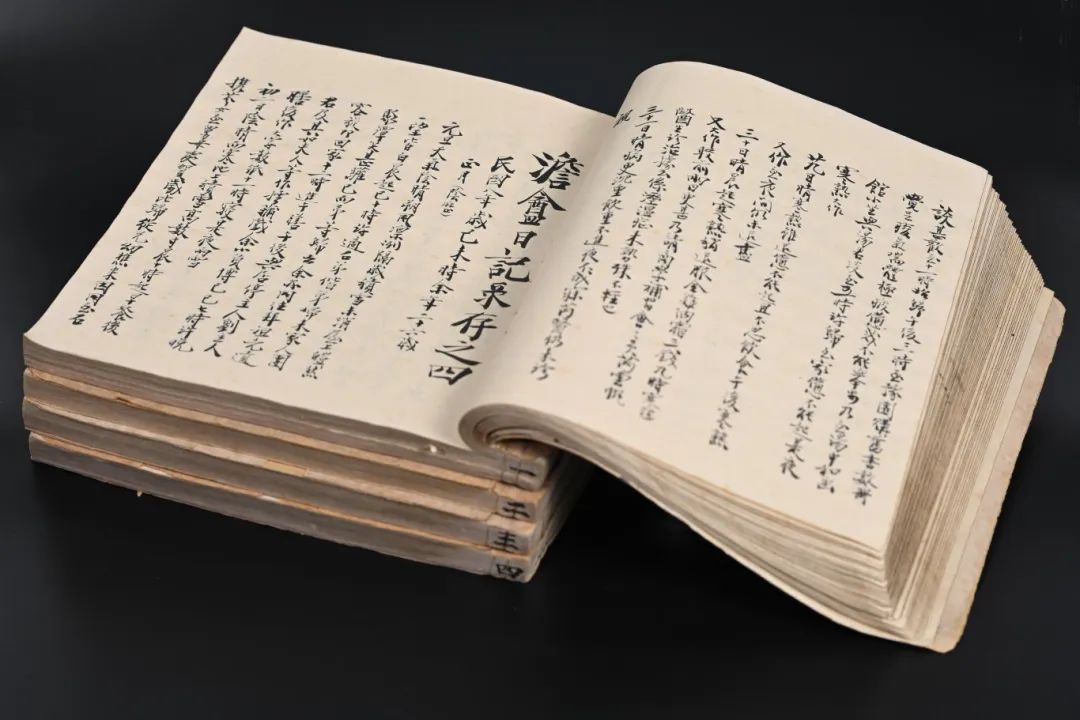

水浒传研究手稿

1954年,陆澹安与上海文艺联合出版社签订合约

无论是学术研究还是作品改编,因为所选题材并没有太大的异议,因此并没有人来找他的麻烦,他也乐得深居简出、安心著述。在20世纪50年代批判俞平伯、胡适的风潮中,他虽然有所牵连,不过有惊无险不了了之。即使在那个特殊年代,他也未受到大的冲击,一个很重要的原因,除他在政治上一向谨言慎语外,他的研究题材与现实生活相距甚远,而改写的文本则多为经典作品,尤其与他喜爱、熟悉的戏曲相关联。

新中国成立初期,好莱坞电影不复存在,国画等阳春白雪的艺术乏人问津,相比之下,传统戏曲推陈出新,日趋繁华,无论是政府还是社会层面都极为重视和鼓励。1951 年北京成立中国戏曲研究院,聘请梅兰芳为第一任院长,毛泽东题写了“百花齐放、推陈出新”。戏曲通俗易懂、老少咸宜,教化、传播和市场属性强,而且新编戏剧不断上演,为老百姓所喜闻乐见,也繁荣了新的文化市场,如新编历史剧《海瑞罢官》《赤壁之战》《赵氏孤儿》,新编越剧《红楼梦》等的上演都受到了好评。看到戏曲的红火和国画的冷落,刘海粟当年给上海市委领导写了一封信,愤愤不平地提到“戏票买不到,国画卖不掉”,为国画艺术打抱不平。

陆澹安少年起即喜观戏、听说书、赏评弹,成名后与诸多艺人交往密切,为他们创作和改编剧本。他后来多次说过,“我对于小说和戏曲特别有兴趣”;在《戏曲词语汇释》序言中说,“我也是个爱好戏曲的人,对于杂剧、传奇等等,曾经仔细阅读,仔细研究”;又在《元曲故事》前言中说,“我也因为对元曲特别感兴趣”,因此承担了元曲故事的改写任务。其中如《李逵负荆》《杀狗劝夫》《潇湘夜雨》《陈州粜米》《渔樵记》等,都是他从元曲故事中改写的,其他类似的还有许多。

陆澹安的戏曲改写,不仅发挥出他的特长,而且很好地把握住了新中国成立初期的政治和文化脉搏,通过他的戏曲改写,让原本需要到剧场才能了解的剧情,得以在更广泛更家常的范围之内传播,使传统戏曲中含有积极意义的、符合新中国初期教育意义的内容,就在戏曲上演和戏曲故事的传播中弘扬开来。

新中国成立后陆澹安的学术研究,因其独树一帜,也得到了国外汉学界的认可。《水浒研究》是新中国初期以专著问世的古代小说研究的最早成果,《小说词语汇释》《戏曲词语汇释》是当时最全面的小说、戏曲词语汇释的工具书,为此类著作的开山之作。

从《海上文人陆澹安》所选信函可了解到,20世纪五六十年代,陆澹安与国外汉学家李福清、波多野太郎多有书信往还,经常讨论交流学术上的诸多问题,以及互相找寻自身学术研究所需的书目。

李福清系苏联高级研究员,研究中国民间文学、古典小说等。他对陆澹安的著作《小说词语汇释》《水浒研究》《戏曲词语汇释》等颇有兴趣,认为对自己的研究很有帮助,所以李福清积极地向陆澹安寻求这些书籍。同时,李福清拟为陆澹安《小说词语汇释》写书评,询问其意见如何,陆澹安则深表荣幸。李福清提出的一些阅读意见,陆澹安也欣然表示接受。

与日本汉学家波多野太郎的交往,主要涉及中国戏曲和语言研究,《戏曲词语汇释》作为一本专门诠释戏曲词语的工具书,为波多野太郎研究中国戏曲提供了很大帮助。波多野太郎曾在《书报》上发表文章,专门介绍陆澹安的生平和著作。

《海上文人陆澹安》是探路之作。本书收录的档案资料,最早的一份是1905年,最晚的则是1980年,基本涵盖了陆澹安的一生,但仅是陆澹安留存资料的一小部分,余量丰富,尚待进一步整理问世。

需要指出的是,史料编研绝非一般人想象的那么轻松可得,标点、识读、考订、研究、整合、出版,称得上是一个系统工程,十年磨一剑是常态。通过本书和有待进一步发掘的陆澹安史料,我们可以设想、提问和探究,陆澹安与他的朋友们活跃的社会文化活动,为当年海派文化的繁荣起了什么样的作用?在上海城市现代化进程无可避免的商业化、多元化文化浪潮中,该如何评价陆澹安这样的民国文化人,在大众文化传播中的独特作用?上海城市社会文化生态的完整面相,我们能否从陆澹安身上获得更多鲜活的细节?作为知识分子的陆澹安,在汹涌而来的时代转型面前,他又是如何面对和自处?对这些问题的深入解读,或许就是本书史料价值之所在。

澹安日记

最后,我要向虹口区地方志办公室、虹口区文史馆工作人员表示真诚祝贺。近年来,虹口史料编研工作成果丰硕,有目共睹,同道中人钦佩有加,《海上文人陆澹安》的推出再次证明了他们的努力。同时,要向陆康先生表示由衷的敬意,经他之手,整理出版或重版的陆澹安文献著作已有多种,为民国文化史和海派文化研究增添了不少新史料,尤其是为像陆澹安这样类型的民国文人研究,提供了一种难得的鲜活的样本。

2023年12月22日

本文转自《海上文人陆澹安》,有删减

往期回顾