工作动态

时间:2024-08-09

发布单位:

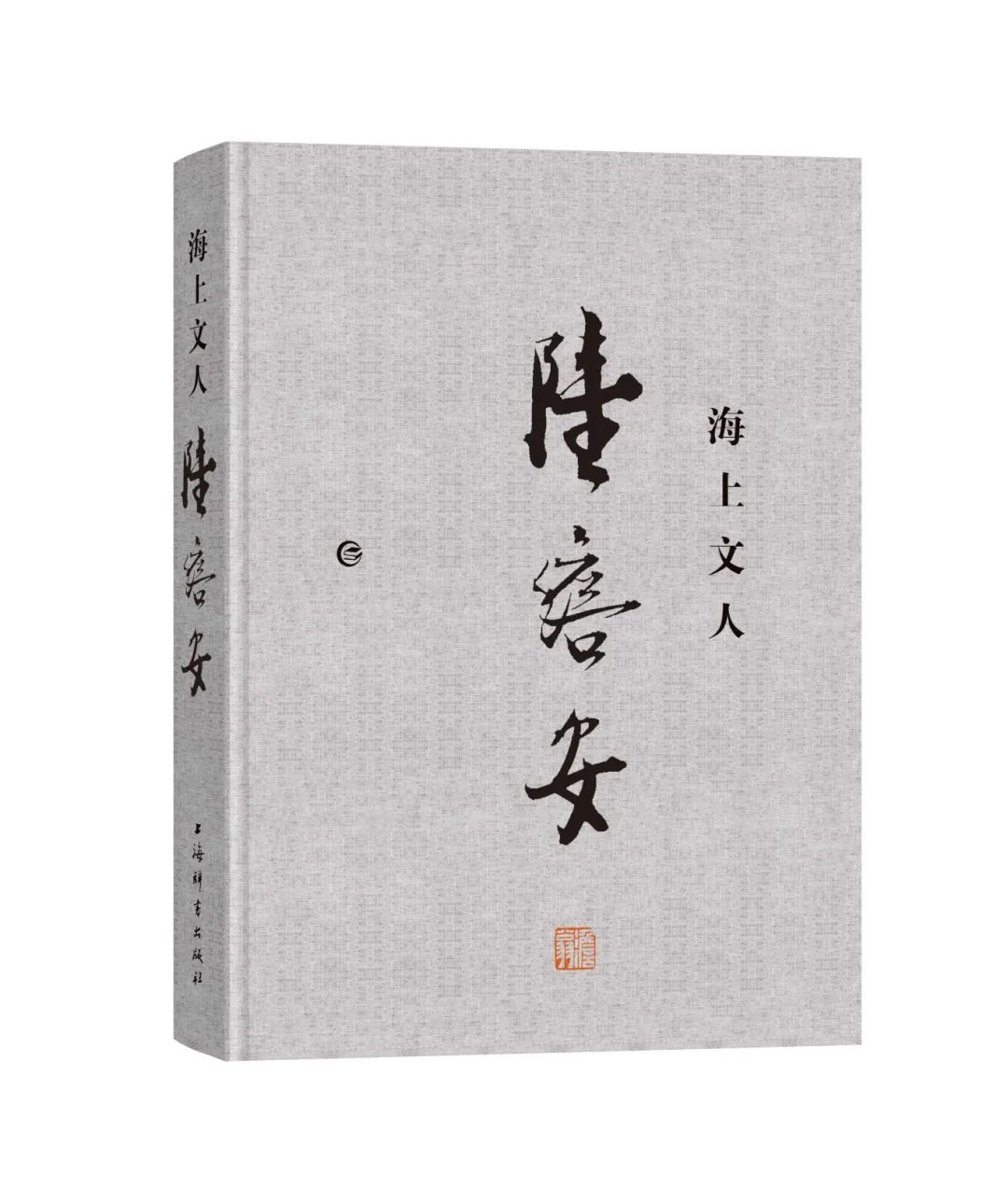

2024年5月29日,由文化部中国篆刻艺术研究院研究员陆康主编的《海上文人陆澹安》在朱屺瞻艺术馆首发。该书由上海辞书出版社出版发行。上海报业集团高级编辑,中国作家协会会员、上海作家协会理事、中国书法家协会会员、上海书法家协会常务理事管继平为该书作序言,全文如下。

陆澹安和他的朋友圈

管继平

虽说,一个时代会有一个时代的局限,然而一个时代也有一个时代的精彩。我们要了解一个时代的风尚,认识一个时代的特征,熟悉一个时代的人文,有时只需从一个人的研究着手,即可掌握所有。当然,这一位人物最好是具有代表性的,他代表了一个领域或是一个阶层,他代表了一种水准或是一种高度。因为每一位有所成就的社会人,都不可能是孤立存在的,相反则是立体又交叉、丰富又多彩地与社会各界发生关联。我们往往从一个人的交游,就可认识到他的朋友圈,又从他的朋友圈,认识到一个社会乃至一个时代。人们常常所谓的“一花一世界,一叶一菩提”,说的不也是这个道理么?

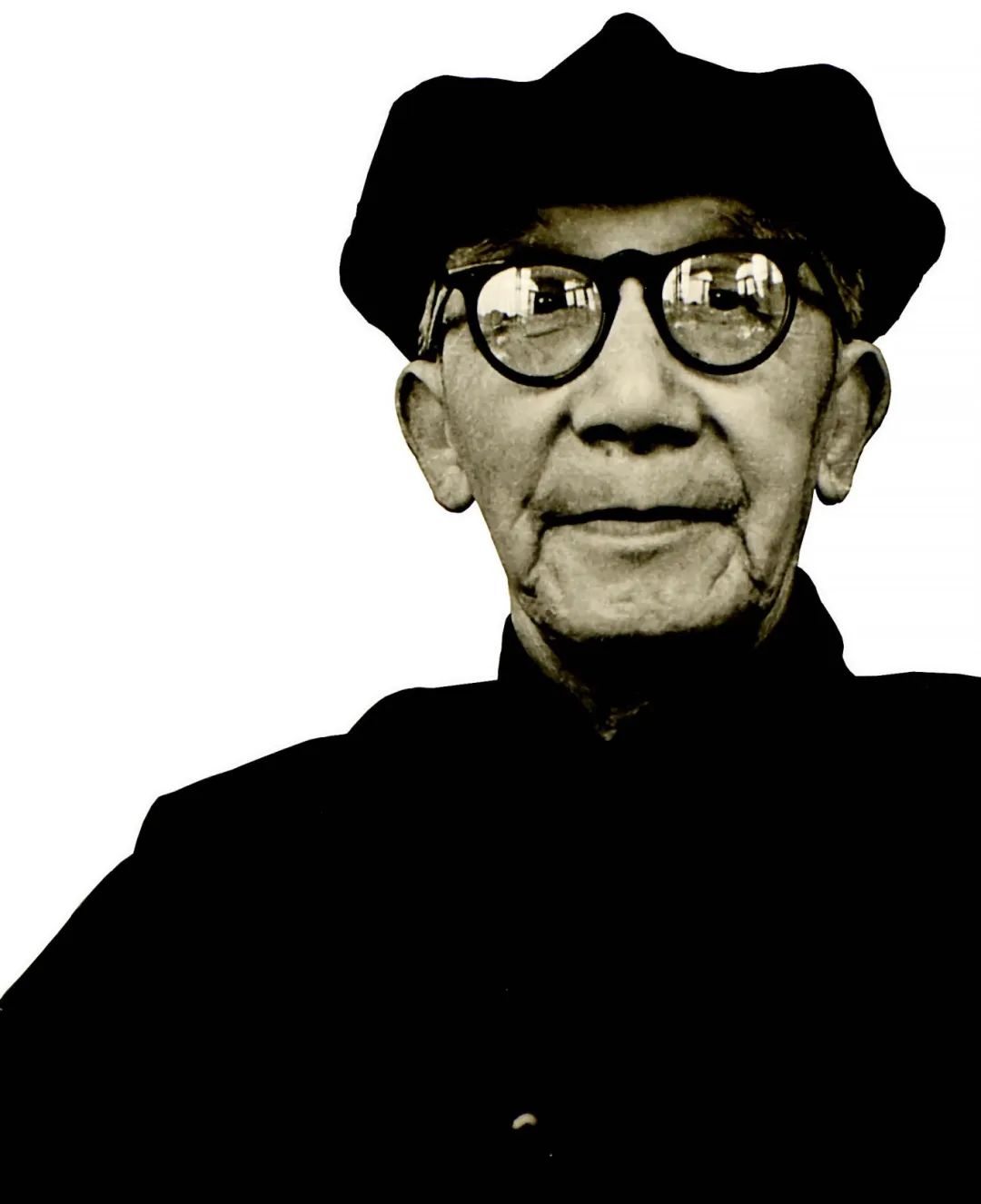

1978年,陆澹安于溧阳路1219号家中留下小照,时年85岁(摘自《海上文人陆澹安》)

海上文人陆澹安先生,其实就是民国时期极为精彩的“一花一叶”。我们今天浏览他留存下来的墨迹手稿,读他的书信日记、乃至小说弹词、年表图片等,就会感受到那个时代的文人,生活居然如此丰富。他们看似四处奔波,有的甚至还居无定所、业无定式,可是只要有才,自可随处尽情发挥。所以陆澹安先生,艺兼多项,才贯二酉,他教书,办报,鬻字,写稿,每天有做不完的事,然交游娱乐还一样不少。他常常是白天在学校里教国文,傍晚回到报馆写专栏,其间还要和同室的朋友插科打诨,谈笑间,居然就将报纸的编写任务完成,然后再一同出门看戏、宵夜……这一种文人才子的潇洒,真是时代的产物,缺了那个土壤也就开不了那个花叶。应该说,陆澹安可称得上是集小说家、编剧、报人、书法家、教育家、诗人、学者等数家于一身的大文人,其早年经历之多,交游之广,涉猎之繁,所创之丰,放之现今还真是难有人企及,恐怕也不存在这样的文人空间。而陆澹安初入文坛,才22 岁就为广益书局编一本消遣类的杂志《上海》,并自己在杂志上写小说了。他后来主编《侦探世界》《金钢钻报》等,所写侦探武侠小说如《李飞外传》《落花流水》等,皆蜚声海内外;他还研究电影戏曲,和洪深、严独鹤一同开办中华电影学校和中华电影公司;他又从事教育,与严独鹤一起创办大经中学;并先后在同济大学、上海商学院、上海医学院等校任国文教授,正始中学任校长等……虽说是文人书生,但文人手上的十八般武艺,他几乎样样精通,仅凭手中一支笔,叱咤天下,不但能将自己的事业做得风生水起,还能让一大家子跟着体面而小康地生活。昔所谓“百无一用是书生”,若以陆澹安先生来论,此语实在大谬也,我想发明这句话的如不是书生的过于自谦,那一定是文人的故意“示弱”以迷惑世人耳。

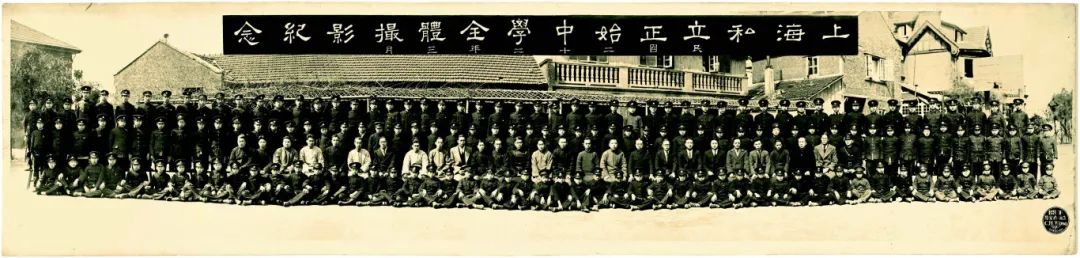

1933年3月,上海私立正始中学全体摄影纪念照,陆澹安坐于二排左数第十二(摘自《海上文人陆澹安》)

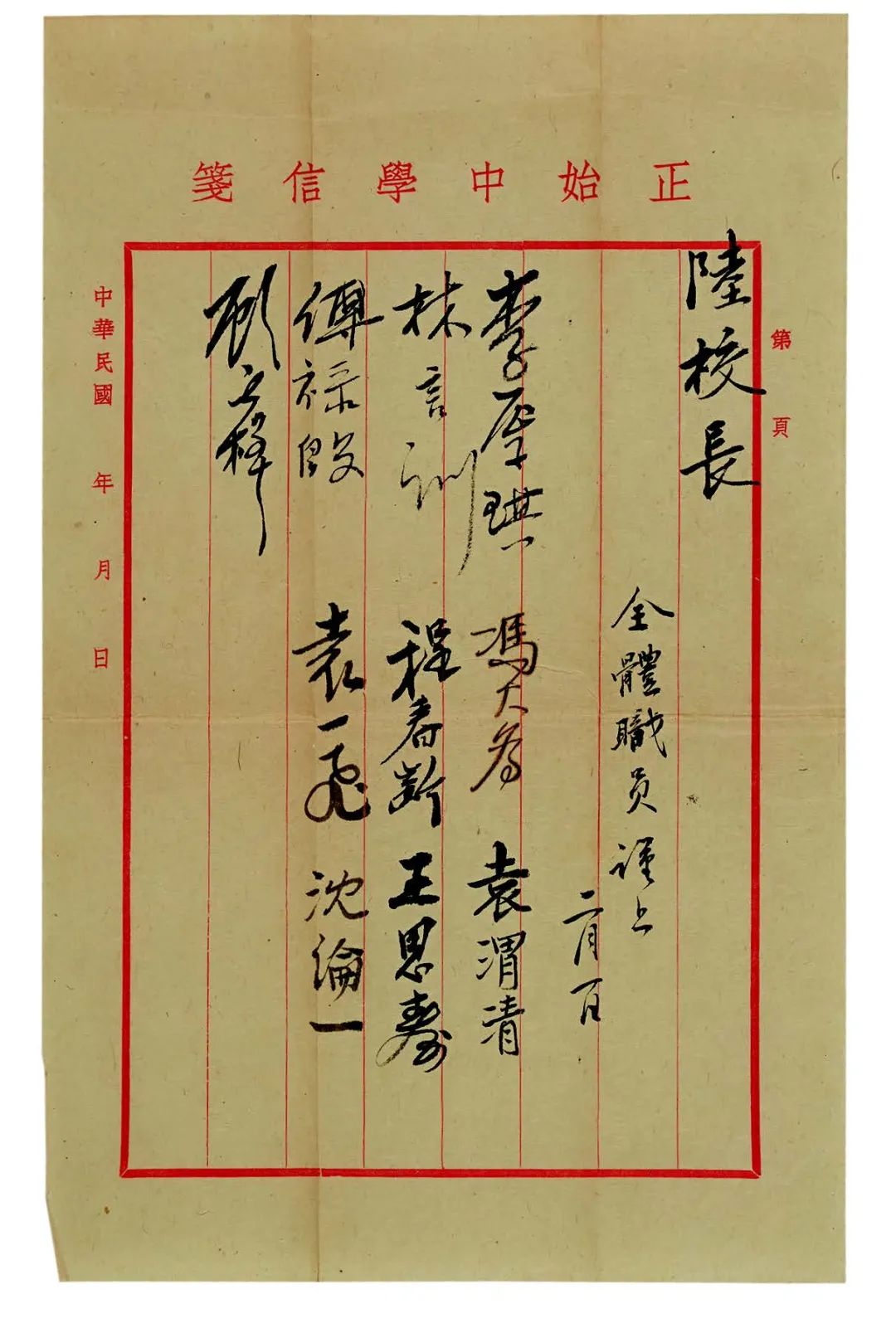

1948年,正始中学职员挽留陆澹安校长函(摘自《海上文人陆澹安》)

陆澹安的一支笔,除了写诗作文外,他还能作书。在当时一班文人中,陆澹安之擅书绝对令人服膺,大凡报头题书、友朋题匾等,都少不了请澹安公挥毫。郑逸梅曾在一篇文章说,当年沪上有一位活跃的书法家天台山农,擅榜书和市招。某次有人请他于摩崖上题字,硕大无朋,山农自感力怯,难以胜任,遂介绍陆澹安代为解难,只见陆磨墨盈斗,运肘挥毫,居然写得天骨开张,超凡绝俗。这则轶事力证了陆澹安先生不仅小楷精到,写起擘窠大字来,也同样有着不凡的功力。早在1926 年,沪上一张《金钢钻报》就刊有关陆澹安的书法润例,老板施济群先生于润例前还写有一段小启:“老友澹安,写得一手好字,行楷篆书,色色精工,但要算隶书的功夫,下得最深,我眼见他足足写了二十多年的汉碑了。近来写隶的人极少。像澹安这一手书法,在现代书家中,实在是不可多得……”

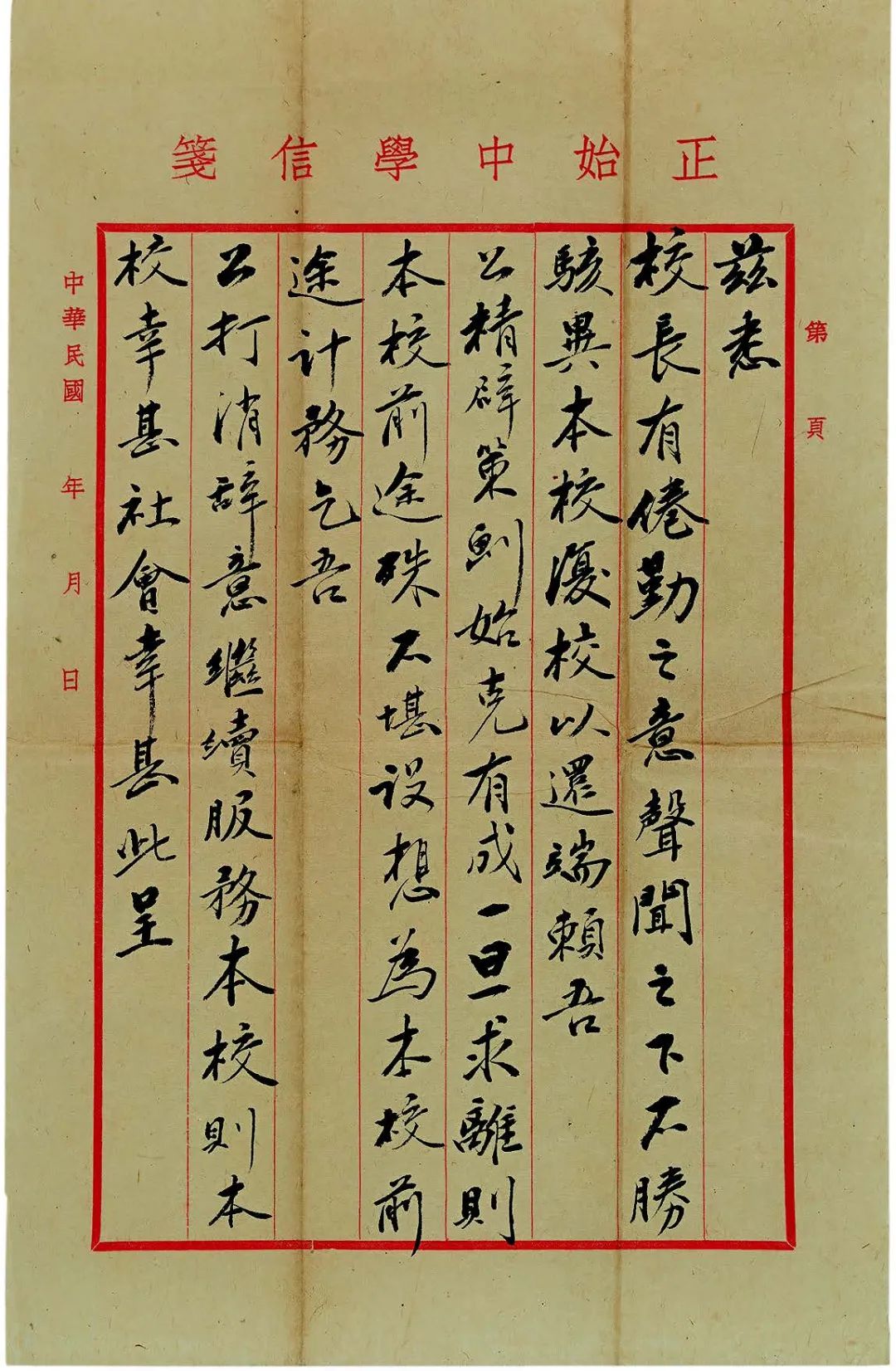

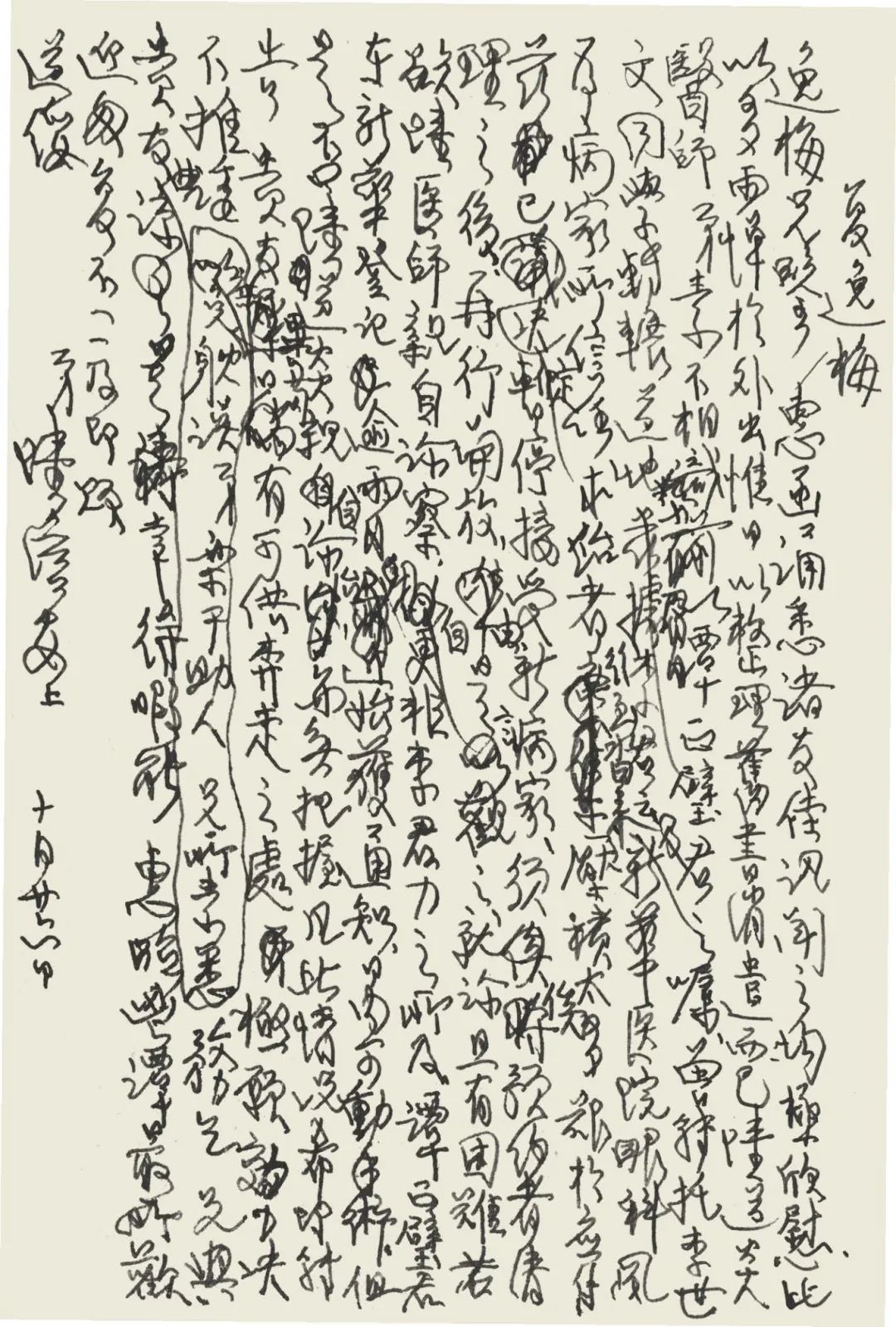

1973 年,陆澹安抄录宋张昪《离亭燕·怀古》墨稿(摘自《海上文人陆澹安》)

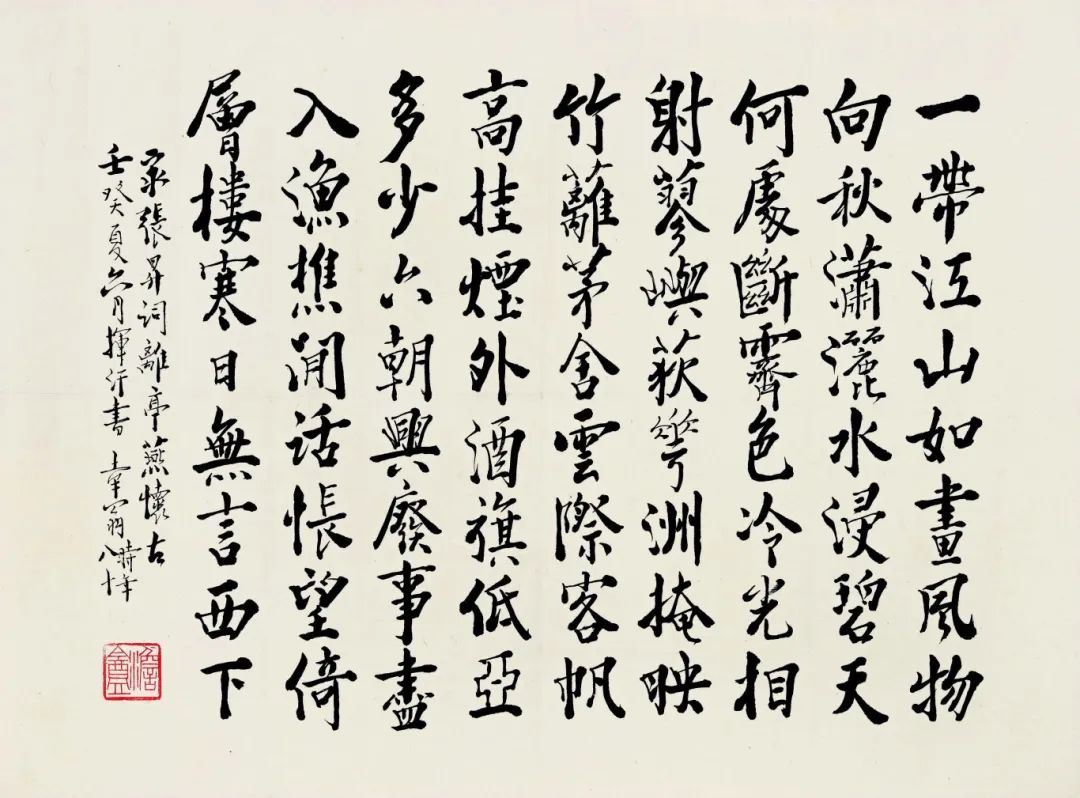

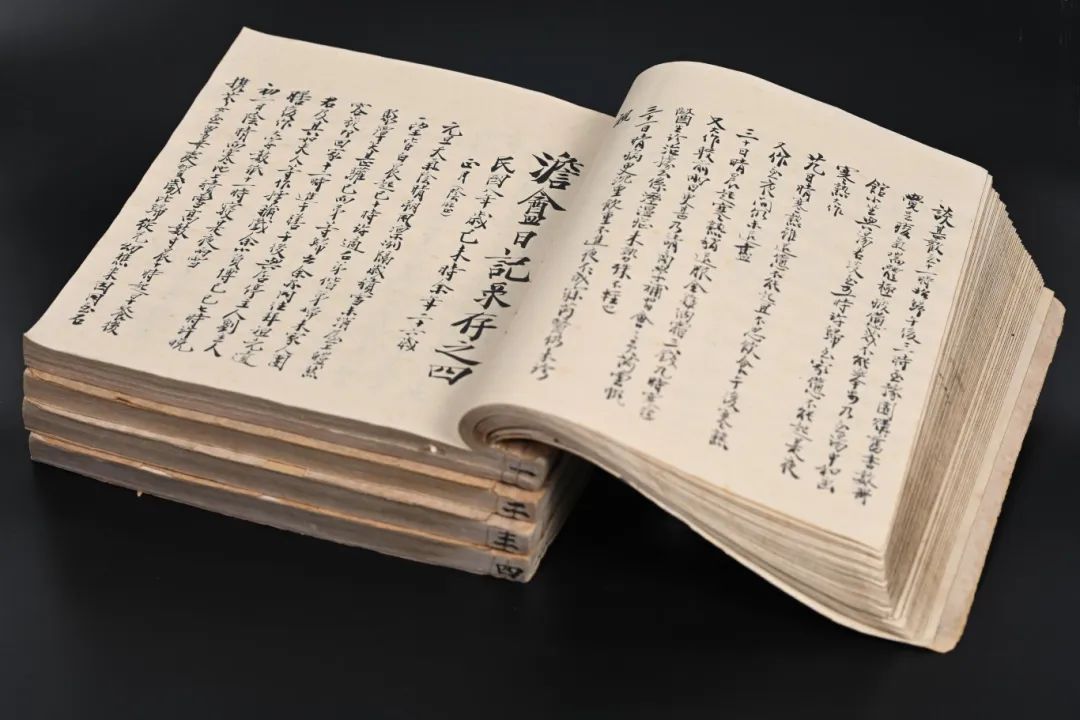

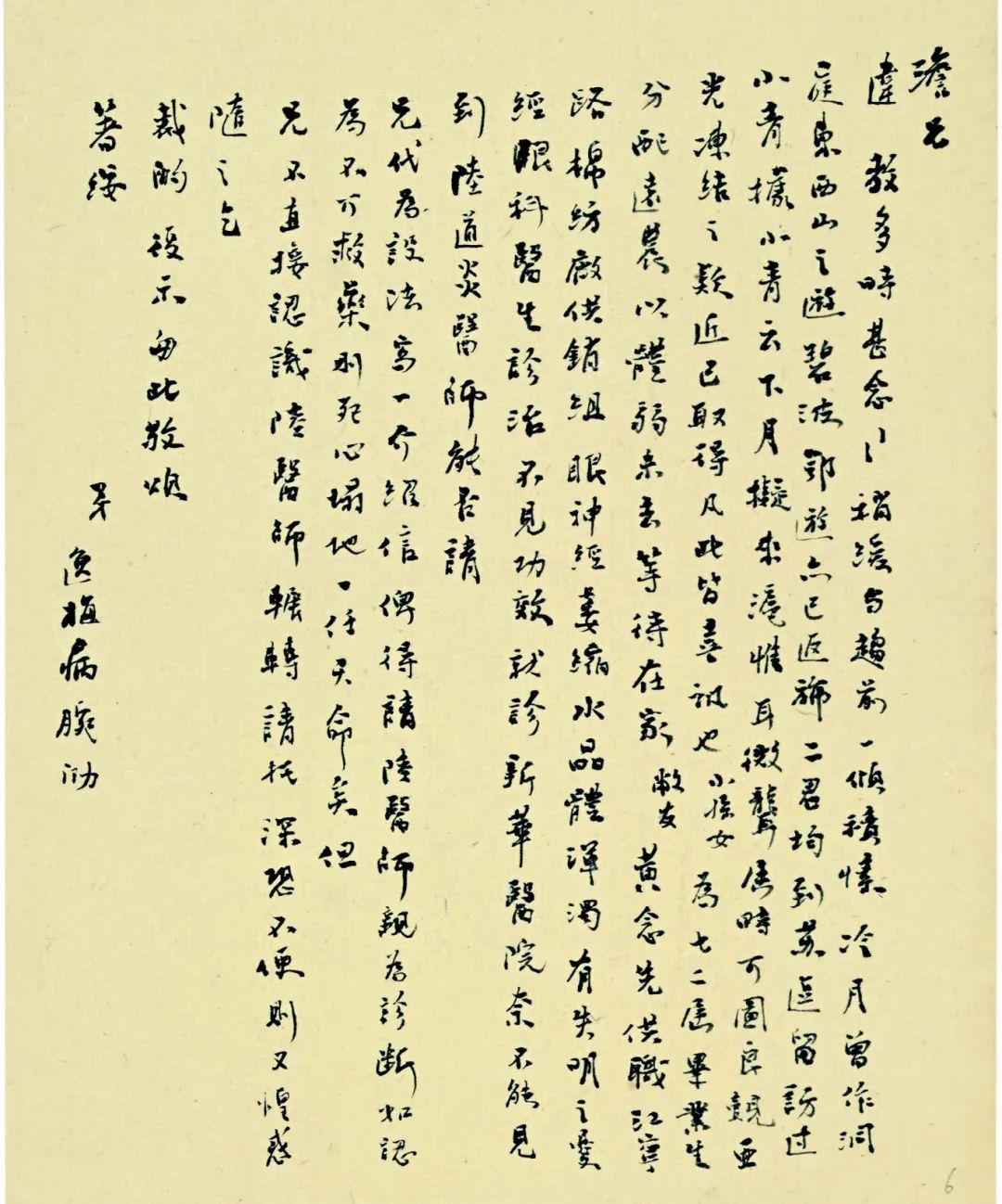

也许是澹安公才分太高、涉猎太广,以至于他的书名已完全被文名所掩。诗词小说、戏曲文史等丰硕创著已让人目不暇接,所以很少有人专门研究他的书法。其实澹安公于书法艺术实践也是卓有成就的,他精于汉隶,独擅楷法,线条挺拔,气息安和。其汉隶取法甚广,张迁、曹全、礼器、乙瑛、衡方以及西狭颂、三公山等均有研习,还曾一度将隶书的扁方结体改书为长方以求变化与突破。陆康说,祖父晚年于隶书更喜欢清灵柔美、重趣味一路。澹安公自己曾在一段跋语中写道:“曹景完碑于柔媚中见刚劲,在汉碑中别具一格,老来雅喜此,欲以医少时剑拔弩张之习。”从中也可窥出澹安先生对汉隶审美趣味的前后变化。他的楷书则脱胎于颜柳,基础纯正,法度森严,尤得柳字的清健与刚正。我们读他影印版的两厚册《澹盦日记》,皆以端庄秀雅的小楷书所写,规矩整饬,虽稍带点台阁之风,但于粗细变化中遗貌取神,敦厚而毫无板滞,庄重又不失灵秀。楷隶之外,陆澹安还留存了大量的翰墨手迹,有的是诗文存稿,有的是书信底稿,还有一些随手便条,蝇头般的行草书信手写来,逸笔草草,涂涂改改,反而更显文人的笔墨性情。古人云:“告不如简,简不如草。”此告即朝廷所书之诰令,其书写时庄重严谨,哪有平日间的书简随意?所以读澹安公的墨迹杂稿,你会产生另一种趣味,先生虽不以书家名于世,但却为众多书家所不及。他的尺牍体小行书,落笔清健随意,线条雅逸婀娜,字里行间,还兼有一股金石之气。此所谓熟中见生,功夫纯从学问中来,而此字外之功,实为他人最难超越之处。

《澹安日记》(摘自《海上文人陆澹安》)

在陆澹安的朋友圈内,比较早期的有一位老师,不得不说,那就是陆澹安早年在民立中学的国文老师孙警僧。澹安曾云:“余年十六时,学于吴江孙警僧师,师治桐城古文辞甚勤……”同窗中就有后来的著名作家周瘦鹃,有一次孙师出题目令作文大考 ,让他们各作一诗一文,结果顾德明、周瘦鹃、陆澹安分获前三名。青少年时期的兴趣培养往往会影响终身,陆澹安其时就常常利用课余去豫园听书观剧,游园射虎,为此还时常“得笔墨及明信片”之类的奖励,这些爱好无疑都为他日后的从文作了铺垫。从民立中学毕业后,深得孙警僧老师赏识的陆澹安,经孙师的引荐,还加入了著名的文人团体南社,从此,南社文人陆澹安,就真正开启了他的文墨生涯。

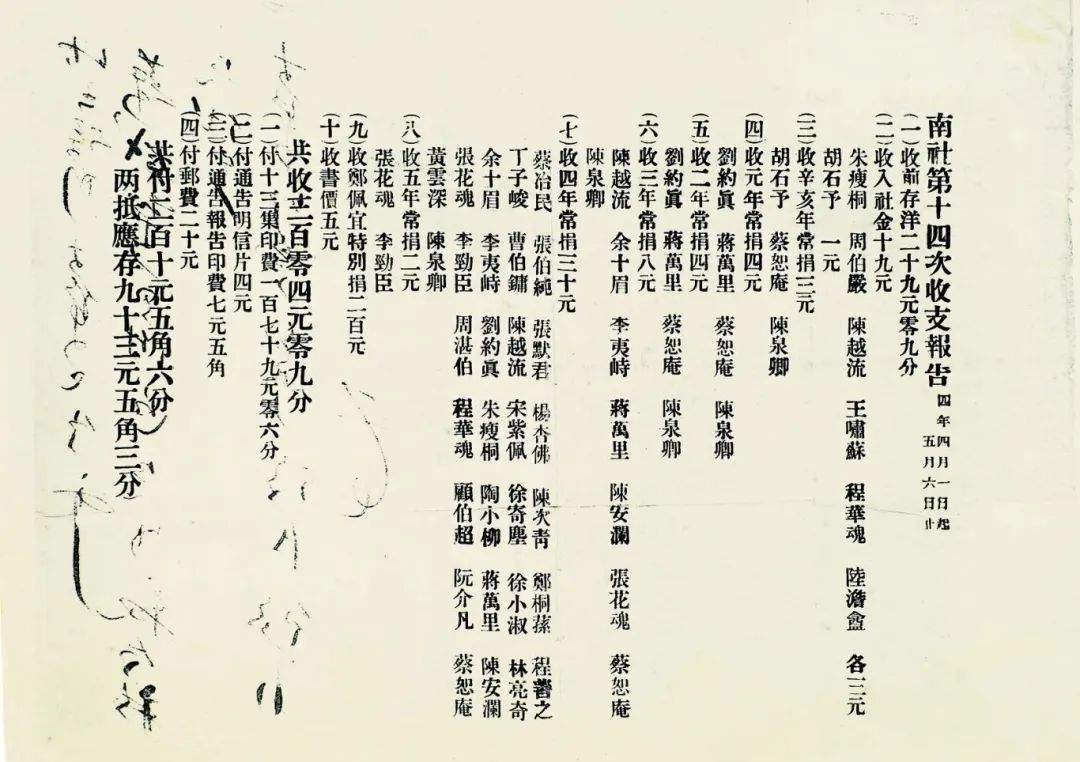

南社第十四次收支报告可见“(二)收入社金十九元”,其中陆澹安交纳入社金三元(摘自《海上文人陆澹安》)

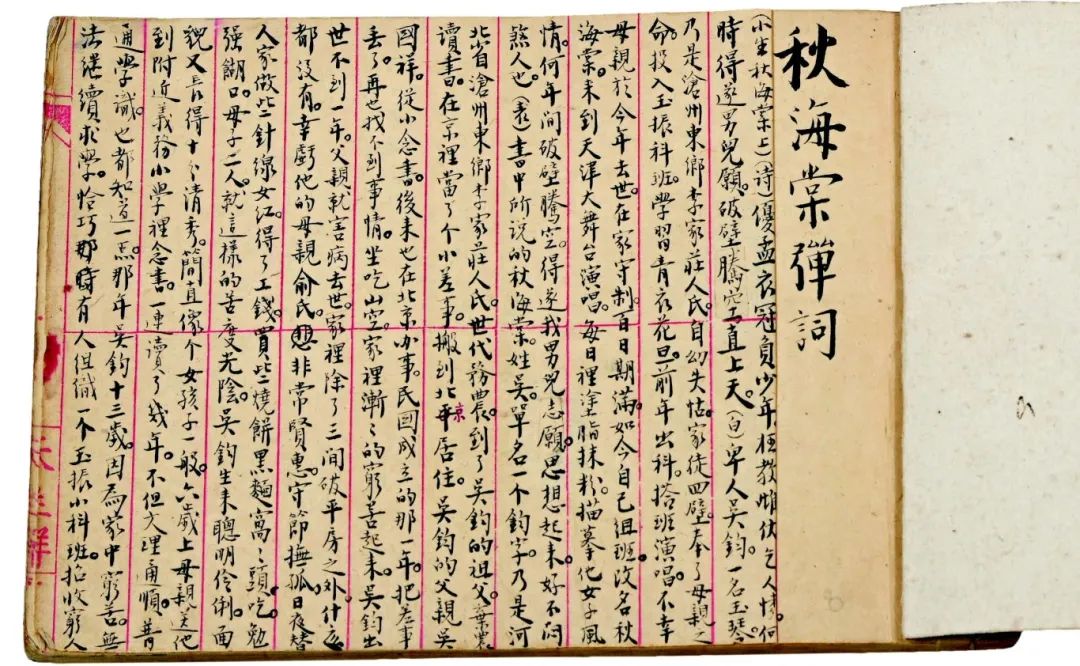

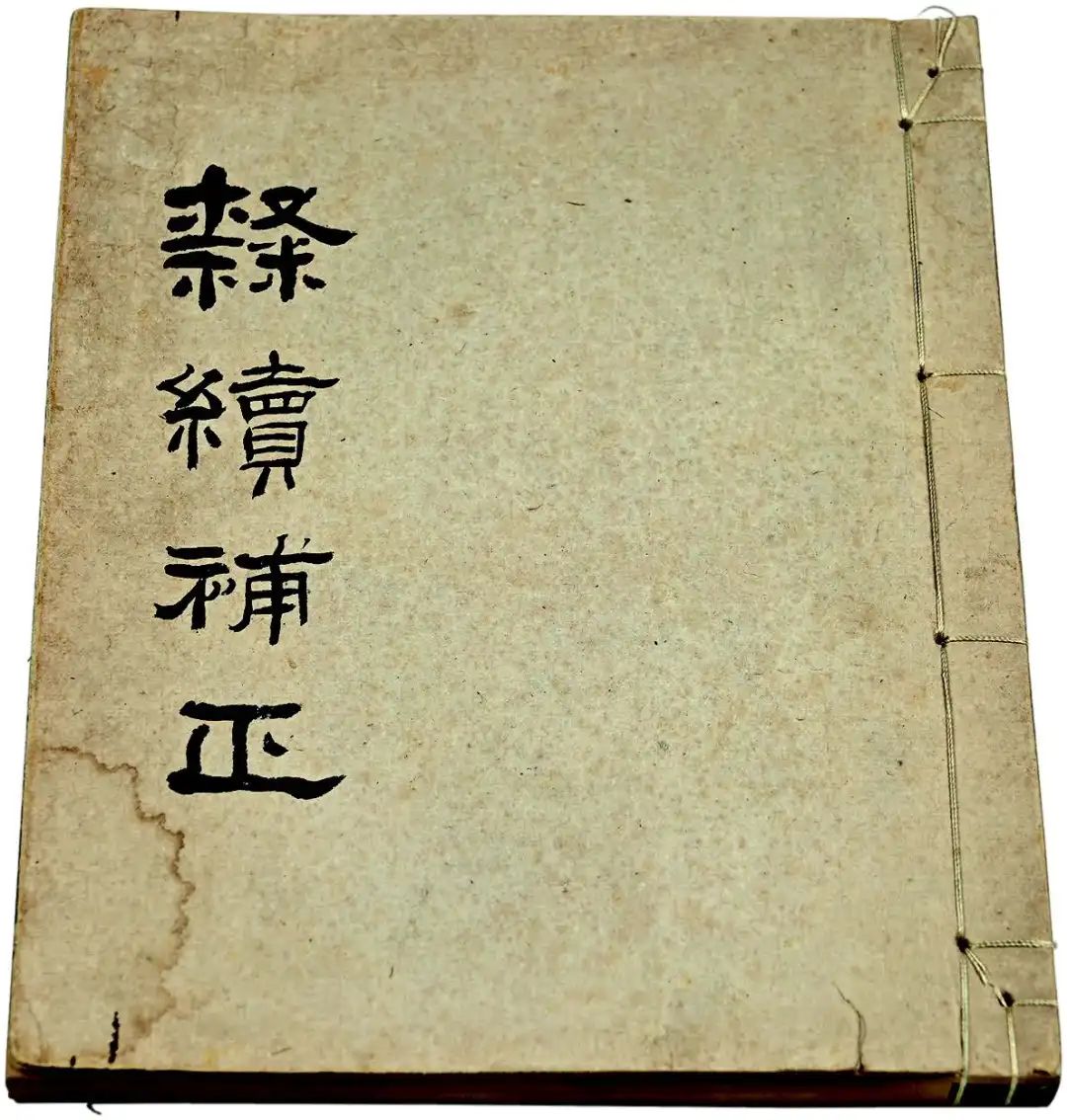

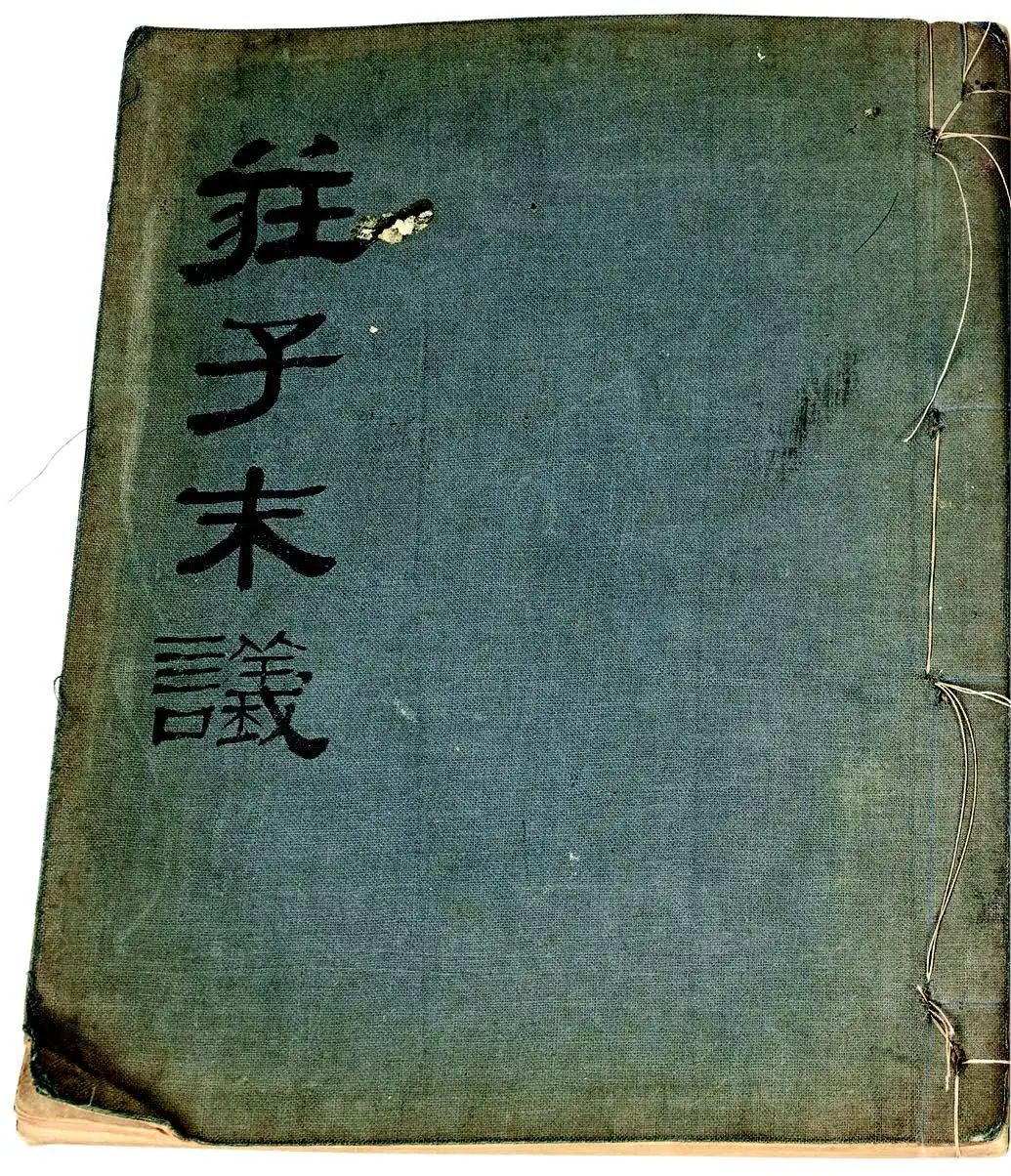

许多人知道陆澹安先生最广为流传的作品,就是由他改写的《啼笑因缘》《秋海棠》弹词,当时一经传唱,红遍了大江南北。加之陆澹安之前写一些通俗小说,与一批“鸳鸯蝴蝶派”作家如严独鹤、平襟亚、范烟桥、秦瘦鸥、程小青等,过从甚密,所以当时的评论家就将陆澹安也归为“鸳蝴派”一员。对此陆澹安虽不认可,但一笑置之,他曾“顺水推舟”,以“愿作鸳鸯不羡仙”的诗句加以解嘲。其实,自20 世纪40 年代后期,陆澹安先生已将自己的主要兴趣转到学问研究上来,他先后撰写了《庄子末议》《列子补注》,并在研习书法之余,对金石碑版、小说戏曲作大量的考证。其时虽政权更替,然陆澹安素不参问政治,也不入任何党派,故反倒可以躲进小楼,勤于笔耕。就在五六十年代时期,他写了《汉碑考》《隶释补正》《隶续补正》《汉碑通假异体例释》《古剧备检》《水浒研究》《说部卮言》等多种学术著作,在那个参考书籍有限、更无网络可言的年代,又居然以一人之力,编就了《小说词语汇释》和《戏曲词语汇释》两部大词典,真可谓硕果累累。

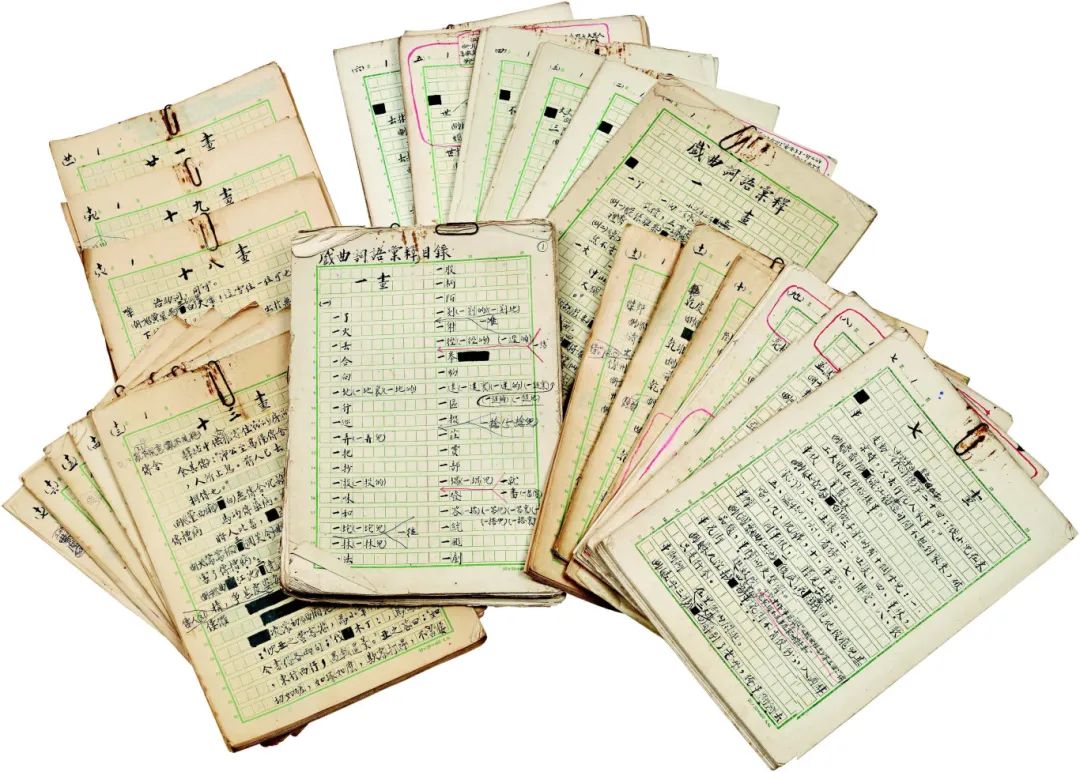

《秋海棠》弹词、《隶续补正》《庄子末议》《戏曲词语汇释》手稿(摘自《海上文人陆澹安》)

从通俗的“鸳蝴派”到文史的“考据派”,看似陆澹安个人趣味的随兴迁移,其实也彰显了他人生性情的转向。晚年的澹安公,回顾自己一生的经历沉浮,曾有四首自题诗,其一云:“雅文原自俗文生,陋士无端别重轻。曲子稗官从我好,任他姗笑与讥评。”表明了作者从己所好,非关雅俗的独然个性。

即便在学术上,陆澹安外表温和谦退,但内心同样也保持着文人的个性和独立的精神。这个我们从他和文怀沙的交往就可明显感受,1954 年由上海文艺联合出版社出版了陆澹安撰写的《水浒研究》(用笔名“何心”),反响颇烈。故有评家于山东大学《文史哲》1955 年9 月号上写了《从胡适的〈水浒传考证〉到何心的〈水浒研究〉》一文,主要批判何心的《水浒研究》,并不是用马克思主义的观点方法来写,而是采用了胡适实验主义的“考证”方法和观点。该文洋洋洒洒近万言,为《水浒研究》作序的文怀沙看到后,附寄给陆澹安,并两次致书让陆澹安撰文反驳。尽管陆澹安认为对方的指斥毫无道理,但深感与之辩解很不值,好比途中遭遇一醉汉,“避之不遑,尚犯之耶”?所以,澹安公两次函复均抱“沉默是金”之主张。当时国内的文化界正掀起批判胡适反动思想的潮流,这篇驳文其实就是蹭热度,把陆澹安的专著放在此大背景下“一锅煮”。所幸的是澹安先生有自己的独立判断,他并未听从文怀沙的怂恿而应战,否则的话,很有可能就被“引蛇出洞”,落入一个难以脱身的政治泥淖中。

《水浒传研究》手稿(摘自《海上文人陆澹安》)

文人间学术问题的探讨或批评,和而不同乃为最佳状态。胡适的《水浒传考证》非常出名,陆澹安《水浒研究》继武前贤,堪称并美,即使在书中他对胡适的观点也有置疑,然而也仅仅是学术上的纠驳。50 年代后期,一次偶然的机会,胡适在宴会上遇到了陆澹安的长女、在联合国档案部任职的陆祖芬夫妇,当他获知“何心”原来就是陆祖芬的父亲陆澹安后,胡适很高兴,特意对陆祖芬说:“如果与父亲写信时请转告,他在书中驳正我的四点意见,我基本都接受了。”胡适对于学术层面上的批评与探讨,表现出绝对的大度和从善如流的名家风范。20 世纪二三十年代,海上报刊林立,一份报刊就是一个平台,而一批性情相近的文人往往会固守一个平台,呼朋引类,亦编亦写,诗词唱和,时相过从,久而久之,就会形成一个文人的“朋友圈”。譬如当年施济群创办的《金钢钻报》,他请来了严独鹤、陆澹安、朱大可、陆士谔、顾佛影、郑逸梅、范烟桥、陈蝶衣、周瘦鹃、程小青等一批文人,他们在报上开专栏,写评论,蹭热点,打笔仗,一时也好不热闹。郑逸梅描述陆澹安总是端坐报社一角,急就成章。有时印刷所已来催稿了,恰巧又有客人往访,只见“他却五弦手挥,飞鸿目送,为的情文并茂,妙语如环……”编写之余,朋友圈内玩的也是洒脱,读《澹盦日记》,时有“与施济群、顾佛影豫园茶肆听书”,又如“应范烟桥、朱大可兄弟得意楼啜茗”等,常聚晤于大世界报社,谑浪笑傲,聊以永夕。尽管他们有时在合作中也会起争执或不快,但似乎并不影响老友的感情,过几日即可释怀。即使到了晚年,陆澹安与平襟亚、郑逸梅、朱大可等一批昔日老友,也时常约聚于襄阳公园闲聊叙旧,虽“相见亦无事”,然“不来忽忆君”,他们互通音问,相处甚洽,“友谊的小船”,一直持续了半个多世纪。

了解陆澹安的朋友圈,日记、书信是最可靠的信息源。十余年前,由陆康先生主编的《澹安藏札》一书,其中收录如徐卓呆、严独鹤、丁悚、范烟桥、邓散木、赵景深、聂绀弩、潘伯鹰、施蛰存等五十多位友朋故旧致陆澹安的书信,计一百六十余通,其中的文人交游掌故,可见大略。这一批书信,相当一部分是写于上世纪六七十年代的特殊时期,所以也反映出那个时代的诸多生活状态。由于其时前期正好是陆澹安《水浒研究》和《小说词语汇释》等书出版,故有一部分信函就是探讨交流小说话题的;而后期恰为彼此都已到了暮年,身体和生活都进入了“困难期”,所以书信中也不乏有抱病不出、购药不着、襄园不遇(即定期在襄阳公园茗聚)以及手头不宽之类的话题,真不得不感慨杜诗所谓的“不堪祗老病,何得尚浮名”也……

陆澹安与好友通信十二封,装裱成册(摘自《海上文人陆澹安》)

1972年10月25—26日,郑逸梅与陆澹安的书信往来,左为郑逸梅来函,右为陆澹安回函底稿,(摘自《海上文人陆澹安》)

在陆澹安的往来函札中,还有几位苏州的文友,关系颇为亲近,如当年被称为苏州文化界“四老”的周瘦鹃、范烟桥、程小青、蒋吟秋,都与澹安及海上几位文人交好,何况居上海这边的陆澹安、陶冷月、平襟亚、郑逸梅等,也都是苏州人氏,所以这个“朋友圈”就会比其他的圈更紧密一些。说来这里也有一段趣闻,在坊间早有不同版本之传说,然我们从范烟桥、程小青、蒋吟秋给陆澹安的书信中,皆可见出最接近事实的端倪。

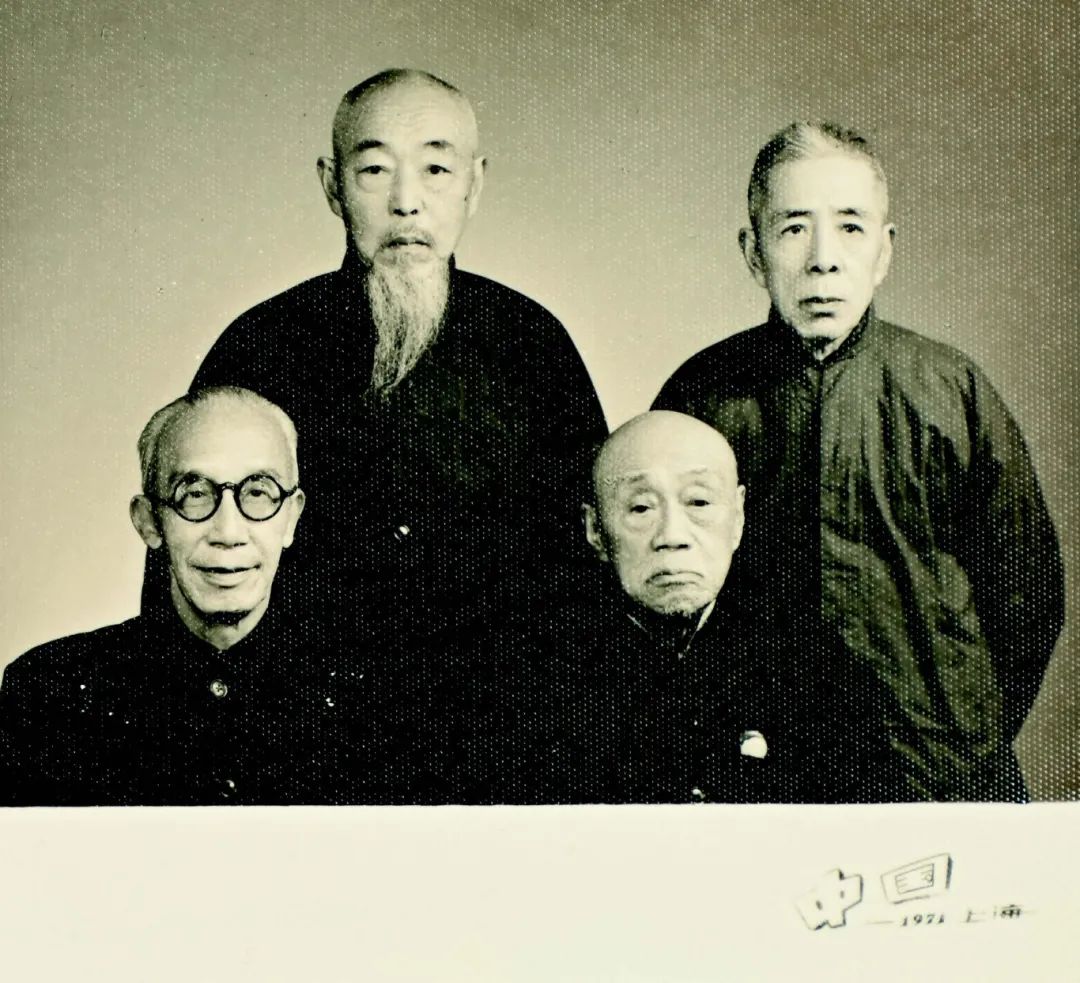

1971年 78岁的陆澹安与老友合影。合照中,前排为陆澹安(左)、刘醉石(右),后排为朱大可(左)、郑逸梅(右)(摘自《海上文人陆澹安》)

1964年5月3日,范烟桥收到了陆澹安寄赠的《小说词语汇释》,写信道贺之余,又说“闻海上诸友又将雅集,为逸梅冷月称觞。一得来简,即与小青、瘦鹃、吟秋同来,良晤有期,不尽缕缕”。

这次“雅集”,其实是沪苏两地的文友联合为周瘦鹃、郑逸梅、陶冷月三人称觞祝寿。因三人皆生于1895 年,其时正好七十大寿,文朋好友以祝寿的名义举行雅集,也属常事。范烟桥获邀后,非常期待,立即与苏州的程小青、周瘦鹃、蒋吟秋商量,预备联袂同来。程小青还特意写信给陆澹安说,“雅集”尽量安排在周五至周日,因为周一、周四有政协学习会,他与周瘦鹃、范烟桥、蒋吟秋都在同一小组,四人“若同时缺席,似不甚妥”。还有,过去跨省活动,都不便也不舍得住旅馆的,而澹安先生于溧阳路的别墅洋楼相对宽敞,可腾得出房间慷慨留宿,对此,蒋吟秋在信中特意表示了感谢。

后来这次雅集活动于5 月16 日在上海新雅饭店如期举行,而范烟桥、蒋吟秋因临时请假未出席,除了三位寿星和陆澹安之外,其余参加者如严独鹤、平襟亚、程小青、朱大可、管际安、徐碧波、丁悚、沈禹钟等,并有家属列席者若干。雅集活动当日,有一张合影保存至今,所以参与者皆历历可数矣。

1964年,为周瘦鹃、郑逸梅、陶冷月70岁祝寿合照一张,陆澹安(后排左四)、周瘦鹃(中排左四)、郑逸梅(中排左五)、陶冷月(中排左三)(摘自《海上文人陆澹安》)

正是这一帧合影,又引出一段“插曲”。据陈巨来的《安持人物琐忆》,书中写周瘦鹃的一段也提到了这次“雅集”:原来朱大可朱其石昆仲事先与陈巨来的闲聊中,提到了沪苏两地朋友不日将办一次“雅集”,陈巨来闻之当即表示,与三公皆老友也,也要参加。于是朱氏兄弟就将具体时间也通知了陈。不料没两天朱其石忽又告陈,说周瘦鹃因事滞留于苏,无法来沪,故活动取消了。陈自然亦深信不疑。可是次年陈巨来偶然在陶冷月家闲坐,看到了桌板下的那张“雅集”合影照片,才知三公的祝寿活动其实并未取消,只是自己被诓骗也,心里很不爽。据冷月说,原来是周瘦鹃在得知陈巨来也要参加雅集时,遂表示陈乃“右字辈”(右派人物),“淮南归来之人”(劳改农场回来),故不屑为伍,否则将退出“雅集”云云。筹办者不得已,只得妥协了周,于是虚晃一枪,将陈巨来“踢”出圈外了……

看来文人朋友圈的雅集,也并非全是大欢喜、小团圆的赏心乐事,如今又大半个世纪过去了,个中的是非曲直已无法细究,或者也不必细究,姑妄听之而已。朋友圈故事所呈现的,就是当时真实的文人生态,我们通过这一系列的点滴片段,既可了解那批文人的精彩故事,也可认识他们所处的那个时代。

2024 年于海上北行山房

往期回顾